“戴上助聽器,聽清楚聲音的那一刻,老人的眼睛一下子亮了。他很高興,從口袋裏拿出一個手絹,裏面包着他攢的紙幣,一塊的、五塊的、十塊的、百元的……一共4000多元,但這些連一隻進口助聽器都買不下來。老人眼裏光亮又暗了下去……”

這一幕深深刺痛了陳霏。那時,他還在清華大學讀博士,研究課題是開發智能化的助聽器芯片。當時國內市場售賣的助聽器,幾乎完全被國外品牌佔據,一對裝的價格往往不低於3萬元,有的甚至逼近10萬元。

世界衛生組織的報告顯示,65歲及以上的人羣中,超過三分之一存在不同程度的耳聾。老人中有人因爲耳聾不再願意和家人交流,變得孤僻、封閉,還有人語言功能出現障礙……

“如果能把價格打下來,我覺得能幫到很多人。”抱着這樣的心願,畢業後,陳霏放棄了高校副教授的職位,在深圳開啓了創業生涯。在國外品牌的圍剿中,他用自研的國產助聽器,將價格“打”到了幾千元,且品質不輸價格數萬元的海外品牌。

今天重陽節,一起來看有關“聽見”的故事。

01

隨着年齡的增長,聽覺系統會逐漸退化。根據第七次人口普查和《中國聽力健康現狀及發展趨勢》報告測算,我國約有1.2億老年人患有聽力障礙、聽力受損。

一些老人因聽不清楚而不願與人交流,變得脾氣古怪,久而久之出現心理問題;聽損還可能導致大腦功能受影響,進而影響認知和思維。有研究表明,中度聽損的老年人,患阿爾茨海默病的概率是聽力正常老年人的3倍。

聽力損傷不可逆,目前常見的干預手段主要是佩戴助聽器和人工耳蝸,可我國老人選擇佩戴助聽器的人羣少之又少。陳霏介紹,這其中有人根本不知曉助聽器的存在,有人則因無法承擔助聽器高昂的價格而無奈放棄。

在清華大學讀博期間,陳霏因開發助聽器芯片,開始關注老人聽力衰退問題。他還考取了高級驗配師資格,開店代售助聽器。在爲老人完成驗配後,藉機讓他們體驗自己的芯片,蒐集最真實的用戶反饋。

陳霏發現,相比於牙齒和視力問題,許多人覺得“人老耳背是自然規律”,往往不會採取措施干預。然而,聽力衰退對他們生活的影響遠超想象。“當老人聽不清楚後,語言功能也會受影響,‘十聾九啞’說的就是這種情況。”

那時候,進口助聽器把控着國內市場,價格因此居高不下,部分產品的價位幾乎等同一輛小轎車。陳霏看到過老人重新與外界聲音連接時的欣喜,也看過許多因無力承擔費用而落寞離開的背影。

02

除了價格高昂,助聽器還必須經過多次面對面調試,才能達到對聽力的適宜補償效果。“就像一個長期沒看到光的人,一下子接觸強光會刺眼,得從微弱的光線開始慢慢適應。”然而,這對於部分腿腳不便的老人來說,也成爲一大負擔。

陳霏說,自己的媽媽就曾面臨這樣的難題——媽媽生活在新疆,因爲路途遙遠,他無法及時對助聽器進行調試,讓使用效果大打折扣。

△陳霏與媽媽

有一次,陳霏在路邊看到有人用手機掃碼解鎖共享單車,一個大膽的想法在他腦海中浮現:現在手機應用場景這麼廣泛,爲什麼不能將用戶聽力數據和助聽器參數都“搬到雲上”,藉助手機實現遠程調配?

彼時,陳霏已經從清華畢業,成爲天津大學的副教授。他帶領幾位研究生說幹就幹,申請了相關課題,開發出了一套遠程調配的系統模型。

在一次學術會議上,陳霏見到了一位海外助聽器品牌的技術專家,他興奮地向對方介紹這套遠程系統,並表示願意免費提供相關服務,以此方便國內外廣大使用者,但不料對方一口拒絕了:“我們公司成立100多年來,從不對外開放技術接口。”

陳霏不甘心也不服氣,不僅在於便利的技術服務無法普及,更在於海外品牌的傲慢。他繼續着手頭的研發,想要去證明:“我們的研究,是不是能把行業的認知邊界拓寬一點點?”

03

機會出現在2017年,在深圳龍崗區創新創業比賽中,陳霏的助聽器項目吸引了衆多評委的目光,獲得第一名。賽後,他得到了當地辦公區三年免租優惠,還拿到一筆投資。智聽科技就這樣成立了,陳霏從天津大學副教授,轉身成爲一位創業者。

這是一支樸素的創業隊伍。生產助聽器離不開殼料,但由於前期產量較少,他們在工廠的訂單總是被“插隊”。陳霏就白天搞研發,晚上去工廠找師傅“聊天、擼串”。“那時,行業內沒有人認可我,剛開始只能坐冷板凳,但我們憋着一口氣,就是要做出惠民且方便的助聽器!”

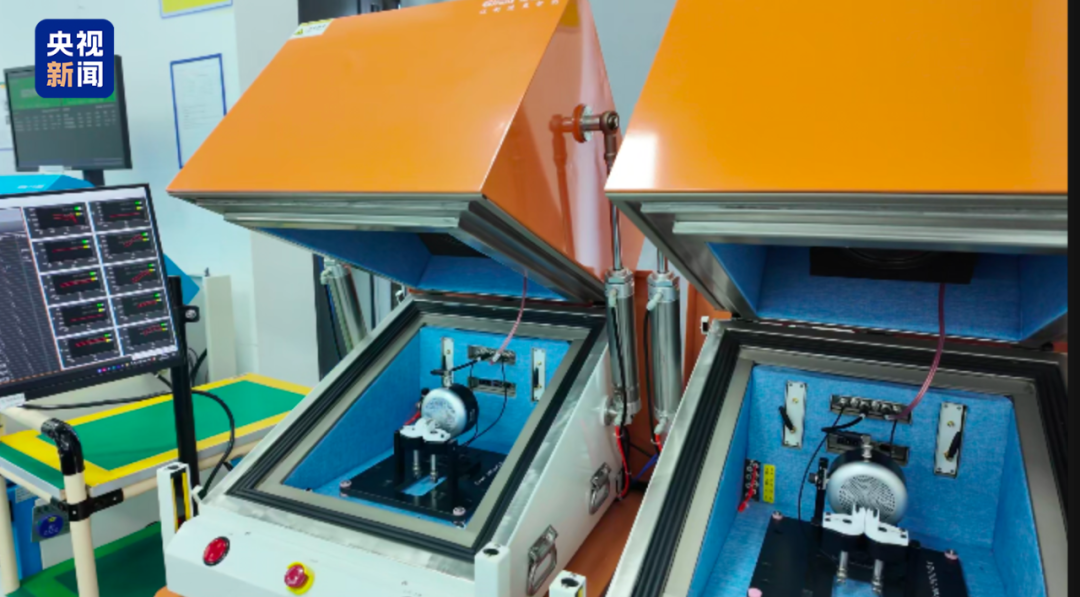

△助聽器生產、檢測車間

這更是一個執着的創業團隊。由於國內的手機型號成百上千,爲了保證每一位用戶都能流暢地使用智能驗配功能,他們購買了當時幾乎所有能找到的手機型號,一臺一臺測試。

就這樣磨了4年,2021年,全球首款用戶居家就可自主完成測聽驗配的智能助聽器問世,一對售價5000多元,不到國外產品售價的四分之一。

陳霏迫不及待將產品給媽媽體驗。“媽媽說等我下次回家幫她調,我說現在遠程就可以弄好。她特別激動,連着問了好幾次是不是真的。”一位爺爺以前使用國外品牌,每次需要往返30公里去調試,用上新產品後,他不用出門就能享受專業調試服務。還有個年輕人給父母購買產品後評價:“方便到爆了!”

陳霏記得,產品的第一張宣傳圖,是他和一位創業夥伴,連同好友幫忙找的兩位兼職模特一起拍的,“這樣能節省一點預算”。

△第一代產品的宣傳圖(最右爲陳霏)

04

專業的助聽器不光要把人聲放大,還要降低環境噪音,且要滿足低延時的需求,讓聲音和口型能夠同步。這些都對芯片提出了更高的要求。

“進口芯片什麼時候交貨、芯片價格是多少,完全取決於對方,不光如此,一旦出現問題,我們甚至得不到售後服務。”

陳霏將目光投向了國產芯片。那時候,國產芯片已經可以做到12納米、6納米,還能提供進口芯片無法提供的AI算法能力,使得AI降噪效果大幅提升。

“現在我們可以很自豪地講,從硬件到軟件,從產品到生產再到服務,我們全部都是國產,品質完全不輸海外品牌。”

陳霏介紹,從研發人員到公司客服,每個人都需要去面對面服務老人。這個過程中,用戶的反饋,也讓產品的迭代有了新的方向。

有用戶的助聽器不小心被摔壞了,他們就把防摔測試的高度從行業默認的0.5米提升到了1.8米;有老人早上四五點就起牀,單次充電後12個小時的續航用不到晚上,於是有了16個小時超長續航的版本……

其中,一直沒有“提升”的是價格,產品始終保持在2000元到8000元之間。陳霏回憶,針對重度聽損人士開發的助聽器,對算力和配件都有更高要求,這也導致成本增加。“得知它的售價可能會提高,我媽媽第一個不同意。她從一個普通老人的角度出發,希望我體諒大家。”

就這樣堅持着,陳霏發現,助聽器行業出現了一些新變化——許多同行包括國外成熟的大品牌,都陸續開始關注或研究智能驗配技術,中國方案受到了全球關注。

他們的產品,也順利上架了海外銷售平臺,逐漸打開了海外市場。陳霏堅信:“在以後長遠的競爭中,中國的企業不但可以一戰,而且可以勝出。”

05

陳霏形容自己是一個很執拗的人。小時候,他的目標就是清華大學,但高考沒能如願,工作三年後他在海外讀研,直至博士才終於圓夢清華。認準的目標,不達成決不放棄,對待助聽器,他也是同樣的態度。

這份執着,無關名利。“當幫助到老人的時候,他們真的是發自內心地開心,好幾次遇到老人包餃子要留我們喫飯。每當這個時候,心裏會特別充實,特別有動力,這種溫暖感是會‘上癮’的。”

爲此,陳霏與企業、社會組織合作,開展多次公益活動。他們免費給老戰士做聽力篩查、智能驗配。“當他們戴上助聽器後,眼睛一下子就亮了,開始和身邊的老戰友聊天,人也開朗了。”

“創造每個人聽得清、買得起的智能助聽器”,這是陳霏打算“一條路走到底”的方向。他覺得,這條路雖然難走,但每走一步,他就離目標更近一點。“這條路很長,但我們一直在前進。”

提醒

聽力損失是一個不可逆的過程

如果能早期發現

並通過有效管控

可延緩聽力和聽覺功能的減退

建議60歲以上老人

每年進行一次聽力篩查

以便及時發現潛在問題

並進行鍼對性干預

記者&編輯/李娟