人工智能技術正深刻改變法律行業工作生態,從專業回答、觀點檢索到文案潤色,AI工具爲法律從業者提供了高效助力。但技術紅利背後,虛假信息入侵司法程序的風險也悄然浮現。近日,北京市通州區人民法院審結的一起案件,便暴露出AI生成的虛假案例對司法公正的潛在風險。

這是一起由股權代持引發的商事糾紛案件。訴訟中,原告代理人爲了進一步佐證其觀點,庭後向法院提交了書面意見,其中援引了名爲最高人民法院的某案例及上海一中院的(2022)滬01民終12345號案件。從代理意見的描述來看,兩案的事實細節、法律爭議與裁判邏輯都與審理中的案件高度契合,完美佐證了原告代理人主張的觀點,初看之下極具參考價值。

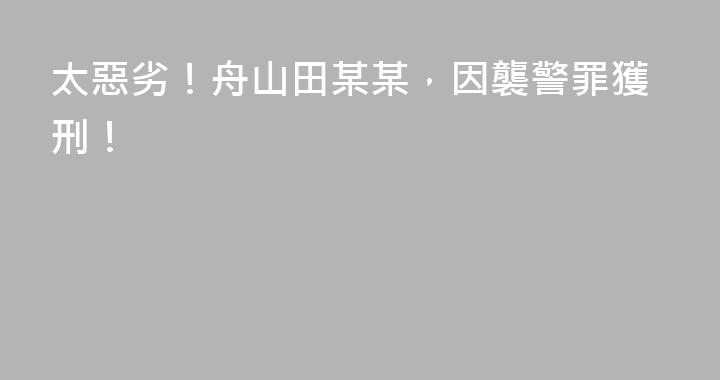

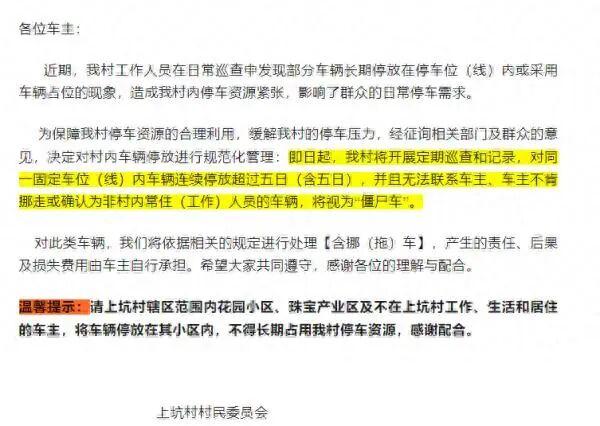

圖爲由本案法官提供的判決書截圖。

出於職業敏感度,承辦法官進行了檢索覈實,結果卻發現,這兩個案號所對應的真實案件事實與代理人書面意見中描述的情況完全不同。其中,“(2022)滬01民終12345號”案件實際上是一起民間借貸糾紛,與書面意見中描述的事實完全不符,和本案所涉及的事實亦毫無關聯,沒有任何相似或者可以參照的情節。

初期,法官助理與原告代理人溝通時,代理人含糊其辭,迴避問題。“代理人總說再找找,又無法提供裁判文書,我仔細翻閱了代理人提交的書面意見,發現相關案號及案例內容、格式具有典型的‘AI編寫’特徵。”負責審理該案的法官鄭吉喆告訴《法治日報》記者,“人工智能語言模型興起後,通州法院成立了人工智能司法應用案例與理論興趣小組,研討之餘也會結合工作場景進行測試,其中就包含用AI軟件對法律問題進行類案檢索,我們之前就發現AI工具時常會提供虛假信息,也有一定的規律性和特徵,法官對AI生成的案例並不陌生。”

“援引的案件有問題,你是用哪個AI工具找到的這些案件?”鄭吉喆在電話中開門見山,問得原告代理人啞口無言。對方沉默幾秒後,承認確實是AI軟件提供的相關信息。

原告代理人說,參考案例是由其提煉本案事實情節後反覆向某AI大模型軟件提問,最終引導AI軟件生成了相關參考案例,但自己未進一步覈實,直接複製粘貼後即提交法院。

據此,通州法院依據法律規定,結合案件事實對原告代理人的該部分代理意見未予採納,並在判決書中明確對原告代理人的行爲提出批評,要求原告代理人引以爲戒,在向法院提交參考案例、法條時,應當進行檢查和核驗,確保內容的真實性和準確性,不得放任人工智能模型生成或者編造虛假信息擾亂司法秩序。一審判決後,雙方均未提出上訴,現判決已經生效。

圖爲由本案法官提供的判決書截圖。

通州法院提示,近年來ChatGPT、DeepSeek等軟件引發的人工智能浪潮正深刻地改變着人們的工作方式,其強大的語言生成能力在短時間內就能輸出看似專業、詳實的文本,但在沒有正確引導的情況下,AI極有可能生成誤導性甚至虛假的信息。民事訴訟法及司法解釋等對行爲人利用AI生成不屬於證據性質的虛假參考案例如何處理尚沒有明確規定,但AI生成虛假信息對司法秩序帶來的危害值得重視,虛假案例干擾了法院的正常審理流程,審判團隊不得不花費額外的時間和精力對律師提交的案例進行反覆查找和甄別覈實,一旦AI生成的虛假信息被參照適用,司法公信力將受到質疑。

通州法院建議,法律從業人員應將AI作爲輔助工具,而非替代自身專業判斷的“神器”,在使用AI時,仍需保持審慎和理性,對AI生成的內容進行嚴格審查,確保信息來源可靠、內容真實準確;人民法院應當加大審查力度,運用技術手段和專業知識,對當事人及代理人提交的參考案例等資料進行嚴格甄別,確保司法過程中使用的信息真實可靠。

法官說案

限定結果時AI恐會編造案情

看似無所不能的AI,背後隱藏着巨大的誠信危機。結合該案審理經驗及司法實踐規律來看,可以從案號編排存在規律化痕跡、案情描述過度貼合需求場景、難以通過檢索方式進行驗證等方面識別AI生成的案例是否真實。

真實司法案例的案號由年份、法院代字、案件性質代字、審級代字和案件編號組成,其中案件編號遵循受理順序自然生成,具有隨機性和連續性的統一特徵。而AI生成案例的案號往往呈現刻意規律化的特點,多采用“12345”“1234”等連續整數或“111”等具有明顯特徵的數字,如本案中出現的“12345號”便屬此類情況,遇到涉及此類案號的案件就要倍加小心。

AI大模型的生成邏輯基於概率統計與語境匹配,當使用者明確輸入案件細節後,其生成的案例往往刻意貼合需求,事實細節、論理結論可能與使用者需求高度重合,呈現人爲定製化特徵。如果向AI提出的需求比較細節化,而使用AI檢索出的案例過於完美和契合,應當慎重處理。

案例是對裁判文書的提煉和總結,AI模型雖能生成案例,但其生成的虛假案例並無真實裁判文書印證,且爲了迴避漏洞,AI有時會刻意模糊案件可識別要素,比如當事人的姓名等,像本案中的兩個編造案例,AI生成時對當事人就使用了甲乙丙丁的表述。實踐測試顯示,大語言模型生成裁判文書存在侷限,在限定結果時,AI雖能通過整合現有資源輸出裁判理由,但常出現“AI幻覺”現象(指AI會生成看似合理但實際不存在或與實際不符的信息),甚至爲契合預設結果編造法律依據或者案情,最穩妥的識別方法是登錄中國裁判文書網,對生成案例的真實性進行覈實和驗證。

作者|法治日報全媒體記者 徐偉倫 通訊員 楊喆