國際金價高位運行

“黃金保值”的觀念

讓不少人有了“以舊換新”的想法

將家中閒置的舊黃金飾品

換成新款

既滿足佩戴需求

又能間接實現資產保值

然而,“新民幫儂忙”微信公衆號接到多位消費者訴求,反映在“以舊換新”過程中,舊金飾莫名“縮水”:有的少了9克,損失近萬元;有的直接“蒸發”20多克,克單價變相飆至2000元。這背後到底暗藏着怎樣的問題?新民晚報記者展開調查。

驗金前不稱重

驗金後少九克

提起10月30日的“換金經歷”,消費者張女士至今仍是耿耿於懷。

驗金之前竟然不稱重,等火燒完了告訴我項鍊只剩27克,這9克黃金難道憑空消失了?

張女士手中那條購於2008年的明牌足金項鍊,收據上明確標註克重36.01克,可經過一家六福珠寶門店的“驗金流程”後,重量直接少了近四分之一,9克黃金去向成謎。

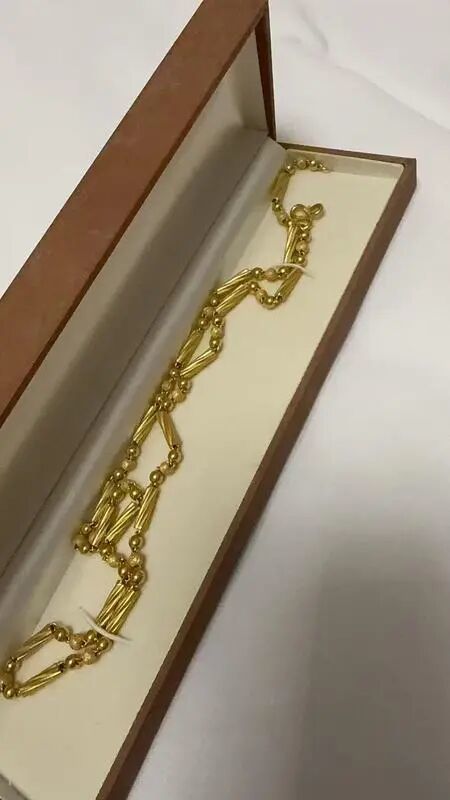

這條金項鍊購於2008年,當時收據上標註克重約36克

據張女士講述,她手中共有約57克的幾件舊金飾,近期計劃“以舊換新”,換成一條60克的足金手鐲,爲了選到划算的兌換方案,她先後跑了三家六福珠寶門店,卻遭遇了完全不同的對待。

10月30日下午,張女士首先來到六福珠寶匯金百貨店。

這家比較規範,驗金前先稱重,項鍊稱出來是36克左右,和我收據上的克重基本一致;驗金後又複稱了一次,重量沒變化,只是說我的金飾純度不夠,需要額外收取折舊費用。但由於張女士覺得折舊方案不划算,便放棄了兌換。

當天下午,張女士又前往了黃浦區麗水路上的六福珠寶紫錦城商廈店,而讓她沒想到的是,該門店的操作從一開始就透着“異樣”。

我在過去之前就在微信上和這家門店店員諮詢過“以舊換新”事項。到了之後,我要先驗下純度,隨後店員就將我帶到了商廈B1層的驗金點。整個過程中,店員既沒問張女士舊項鍊的原始克重,也沒在驗金前稱重,直接讓第三方人員用火槍對項鍊進行破壞性檢測。等驗金結束,才告訴我剛纔去的是“第三方合作點”,不是六福自己的櫃檯。

張女士指出,按照黃金“以舊換新”的行業規範,驗金前必須當面稱重、與消費者確認舊金飾初始重量,避免後續糾紛。通常,驗金環節的黃金損耗量非常少,只在幾毫克至幾十毫克之間。

而更讓張女士起疑的是,驗金時工作人員始終背對着她操作,自己無法看清具體過程。

火一燒完,他們把項鍊放在秤上,說只有27克!我當時就懵了,36克的項鍊怎麼燒完就少了9克?

張女士當即提出質疑,但店員卻聲稱“可能是你自己弄丟了9克,和我們沒關係”。張女士觀察到,在紫錦城商廈店驗完金,金項鍊好像少了好幾節,並且由於經過破壞性驗金,這條飾品的接口破損,已經無法正常佩戴。

經過破壞性驗金,項鍊接口損壞,已無法正常佩戴

這條項鍊克重變爲27克左右

爲了驗證項鍊重量是否真的有問題,10月31日,張女士又來到六福珠寶靜安大融城店。這次,店員嚴格按照流程操作:驗金前當面稱重,顯示約27克;過火檢測後再次複稱,重量未變。事前事後兩次稱重較爲規範,且現場沒有說“純度不夠”。大融城店的驗金不離櫃,且讓張女士簽署“驗金協議”,上面明確標註“破壞性檢測可能導致重量輕微損耗”。

“一條金項鍊從36克縮水到只剩27克,按最近金價,等於我損失了將近一萬元!”

張女士反覆回憶,從匯金百貨店離開後,她一直將項鍊妥善放置,不可能弄丟9克黃金。她認爲:問題極可能出在紫錦城商廈店的驗金環節,我懷疑第三方驗金時可能做了手腳。否則怎麼會不稱重就驗金?只要驗金,正規門店都會在過火前主動爲消費者當面稱重。

新民晚報記者從六福珠寶紫錦城商廈店相關負責人處瞭解到,根據警方調取的部分監控,暫未發現異常,紫錦城商廈店堅決否認店方有過任何“不乾淨”動作。門店一名工作人員稱,出於商場的消防要求,所以該門店長期和B1層的第三方驗金點合作,不在店內驗金。張女士告訴新民晚報記者,對於“驗金前不稱重”,六福珠寶方面始終拒絕承擔責任,總部客服人員將所有問題推給“第三方驗金點”。

“是店員主動帶我去第三方驗金的,現在出了問題,他們卻把責任推得一乾二淨,這合理嗎?就這樣白白損失了9克黃金,想想實在太冤枉了!”

換購“一口價”

克數“大縮水”

如果說張女士遭遇的是“流程違規疑似致重量缺失”,那麼消費者錢女士則陷入了“一口價”的謎局中:原本明確要求“以克換克”,最後卻被店員誘導換成“一口價”金飾,46.96克的舊金飾,只換回25.939克新飾品,重量縮水近一半,折算下來每克黃金價格超過2000元,遠超市面正常價格。在黃金飾品“以舊換新”交易中,“以克換克”指按黃金重量等值置換,僅需補繳工費、損耗費等,屬“計價”銷售;“一口價”則直接按件設定一個遠高於材料價的固定售價,設計更新穎,不按克重賣,屬“計件”銷售。

錢女士說,她和母親手中有總重46.96克的舊金飾,10月17日來到嘉蓮華廣場一金店,目的很明確:按克計價,以克換克。

當時店員先給我們算過舊金折價款,按1159元/克計算,46.96克的舊金能折54426元。

錢女士稱,在挑選新飾品時,店員不斷推薦“一口價”金飾,讓母女倆以“等價換”形式“以舊換新”。

他們說“一口價”的款式更新穎、工藝更復雜,還有鑲嵌工藝,比按克賣的好看多了,適合年輕人戴。

由於“一口價”金飾大多造型複雜,有的還鑲嵌了其他材質,錢女士和母親無法直觀判斷其真實克重,加上店員從未清晰、反覆地強調“一口價不按克賣,克單價更高”,只是一個勁誇“款式好、有檔次”,兩人當時並未察覺異常。

最後,她們挑選了8個轉運珠、1個黃金戒指、1個碎碎金手鐲等若干件“一口價”金飾。選款結束後,錢女士因有事暫時離開,母親在店員的指導下籤署了所有收據和協議。當天晚上,錢女士仔細覈對收據時,徹底傻了眼:收據上明確寫着新飾品總重25.939克,只比舊金飾總重的一半多一點。

54426元的舊金折價款,又補了一點差價,買25.939克新金飾,算下來每克要2000多元,這也太貴了!

錢女士當即聯繫該金店,要求退換或重新按“以克換克”兌換,卻遭到拒絕。

門店說,收據上已經標明瞭商品價格和克數,還有“不退換”的印章,我母親簽了字,就代表知曉並同意所有條款,不能反悔。

錢女士提出質疑:我母親年紀大了,對“一口價”和“按克賣”區別不清楚,店員也沒主動說明“一口價”金飾的克重和實際單價,這是信息不對稱!

錢女士指出,店員在明知她們要求“以克換克”的情況下,故意用“款式好看”誘導“一口價”銷售模式,事後又拿“簽字”當免責藉口,屬於消費誤導。

事後,在嘉定區市場監管部門的介入調解下,金店終於同意讓步:針對部分已熔燬的舊金飾,允許錢女士按“以克換克”方案重新兌換。

錢女士希望通過自己的經歷提醒其他消費者,在“一口價”換購中一定要算清克單價,千萬別一不留神“撿了芝麻丟了西瓜”。

換金“三原則”

守牢“金袋子”

在採訪中新民晚報記者發現,黃金“以舊換新”中的消費糾紛並非個例。爲此,多位業內人士告誡消費者,務必牢記以下“三原則”,守護好自己的“黃金資產”。

▶原則一:當面稱重,確認克重再驗金。“以舊換新”的第一步,必須要求店員“當面稱重”,將舊金飾放在電子秤上,看清秤上顯示的克重,並與舊金飾的原始標籤、購買憑證上的克重對比,若差距過大,需當場提出質疑。同時,務必讓店員在單據上註明“舊金初始克重”,雙方簽字確認後,再進行後續的驗金、選款流程,在未確認換購方案前,不要允許門店對舊金飾進行“破壞性過火檢測”,一旦檢測,舊金飾損壞不可逆,也難以退換。

▶原則二:明確需求,算清“一口價”單價。若明確想“以克換克”,則堅定選擇按克計價的金飾,不要被店員推薦的“一口價”款式迷惑,仔細詢問並覈對新金飾的克重、工費、折舊費用,避免換新中“克數縮水”。若確實喜歡“一口價”金飾品,可以讓店員當場計算“等效克單價”,與當日金價對比,看是否在自身經濟可承受範圍內,避免因“款式衝動”造成經濟損失。

▶原則三:仔細讀單,不籤換購“糊塗字”。仔細閱讀收據、質保單上的每一項條款,特別是關於退換貨規則的說明。在簽字前,逐項檢查收據或質保單,是否清晰標註了每一件金飾品的克重、工費、單價和總價,警惕“簽字陷阱”。

黃金消費兼具“投資屬性”與“裝飾屬性”,在金價高位運行的背景下,消費者更需保持理性。商家應堅守誠信經營的底線,主動公示“以舊換新”的流程、費用、計價方式,不搞“信息不對稱”;而消費者也要擦亮雙眼,心中有“秤”,先算後買,才能讓“以舊換新”不會“越換越虧”。

新民晚報幫儂忙工作室

記者:夏韻