12月28日,浙江大學發佈訃告:

中國共產黨黨員,浙江省政協第五、六、七屆委員,享受國務院政府特殊津貼專家,浙江大學教授駱寒超同志,因病醫治無效,於2024年12月28 日4時45分在杭州逝世,享年90歲。

駱寒超教授生於1935年2月,浙江諸暨人,1957年9月參加工作,曾任《江南》雜誌社編輯、浙江省文聯文藝理論研究室主任。1988年調入浙江大學中文系,1989 年任中文系主任。1996年光榮退休。駱寒超教授在其數十載的教學科研生涯中,積極鑽研,勤於著述,樂於奉獻,深受愛戴。曾擔任浙江省文學學會會長、浙江省中國現代文學研究會名譽會長。他在中國現當代文學,尤其是中國現當代詩歌研究領域成果卓著,在業內享有崇高的學術聲望,其《新詩創作論》等著作曾多次獲浙江省社會科學優秀成果一等獎、浙江省高等學校優秀教材一等獎等榮譽,爲浙江大學中文系的學科建設做出了傑出貢獻。

原《江南》雜誌主編袁敏今早(29日)才從朋友圈得知駱寒超離世的消息,“很意外,也很難受。”

袁敏告訴記者,上世紀80年代,自己的第一部中篇小說《天上飄來一朵雲》在《收穫》上發表後不久,駱寒超就找到她,聊了很久,給予了莫大的鼓勵。

後來,袁敏去北京讀書。沒想到,假期時,駱寒超又找到自己,說看了她的長篇小說《白天鵝》,中篇小說《深深的大草甸》等作品,寫女性的情感世界獨樹一幟,很細膩,要給她寫評論。

“我調到北京工作後,和駱寒超先生接觸就少了。再後來我又調回杭州任《江南》主編,工作特別忙,漸漸很少寫東西了。那時我們都住在文二西路,散步時偶然會碰到,只要見面,總會聊很久。他每次都說我寫小說起點蠻高的,後來不寫可惜了,希望我能繼續寫。現在回想起來,覺得自己蠻對不起駱寒超先生的苦口婆心的。”袁敏感慨道。

今年5月,資深媒體人、作家、浙江工商大學金收穫寫作中心副主任蕭耳剛剛寫完對駱寒超新作《心靈的牧歌》的一篇採訪。而她的另一層身份,是駱寒超的學生。

蕭耳回憶道:“大三的時候,我迷上寫詩,寫了一個本子。當時駱老師成了我們的系主任,他是詩人,又是研究艾青的學者,很有一種魅力。某天,我很不好意思地把自己的詩給他看,沒想到駱老師看了之後,非常高興,他喜歡我那些有點模仿臺灣那一批朦朧詩人的詩歌,還盛情邀請我去過他家說詩。印象中,我去過當年駱老師求是新村的家兩次。有一種美好的記憶,去他家的不長的路是溫暖的。”

後來,駱老師鼓勵蕭耳考研,還親自給南京大學中文系一位教授寫了推薦信。可惜這件美好的事後來被父親阻止了。蕭耳是家中獨女,父親害怕她去南大讀研後一去不復返。

“我有一個整天害怕我離開他,去到他認爲遠方的父親,但駱老師對我的肯定和鼓勵,讓我發現了另一個我的可能性。這是非常重要的。當時的浙大中文系很小,師生關係都很親近,感謝駱老師點亮了我的文學夢。”憶往昔,面對這位真正關心過自己創作的老師,蕭耳的言辭中仍充滿溫暖與感動。

原浙江文藝出版社編輯舒建華是蕭耳的大學同學,如今已移居美國。

在大洋彼岸,短短的一則訃告讓他的思緒重新回到了1988年,自己在浙大玉泉校區三食堂門口迎接新生的那個瞬間。

“88級班主任徐劍藝老師剛從浙師大研究生畢業來任教,我和幾位學長也在現場幫忙。我們正圍着徐老師向他討教餘華和羅蘭·巴特時,駱老師來了,步子很快,鏡片不薄,額上皺紋多,眉宇間頗有英氣,說話有濃濃浙東口音,這是駱老師給我的第一印象。”

後來,舒建華慢慢知道,駱老師不僅是詩人,還是詩學家,對中國現代詩歌史和詩學理論有開創和建樹。而他更是熱忱而嚴格的良師,視學生如子侄,“我碩士研究生畢業後進浙江文藝出版社外文室工作,就是駱老師推薦的。駱老師擎着詩燈走了。我深深懷念他。”

2012年,錢江晚報“文脈——浙江文化名人訪談錄”欄目曾專訪駱寒超,現重刊舊文《駱寒超:詩心不老》,以致追思。

2012年8月31日《錢江晚報》

他是國內艾青研究的著名學者,他也和艾青一樣一生執著地寫詩、研究詩——

駱寒超:詩心不老

半輩漂泊,一世樂觀——聽駱寒超微笑着述說自己“大半輩子都在各地不停流浪”的故事,你會得出這樣的結論。

如今已經77歲的他,滿頭黑髮,聲音洪亮,戴着時尚的黑色板材眼鏡。

“我人生中最好的22年,都被浪費了,所以,我格外珍惜現在的時光。”駱寒超每天早上6點起牀,到晚上10點才肯休息,自稱是個寫作機器人。

1988年12月,駱寒超調入浙江大學中文系任系主任,他的生活,才真正安定下來。而那時,駱寒超已經53歲。

這一切,都與著名詩人艾青有關。

駱寒超的事業起點是艾青。

因爲一部《艾青論》,駱寒超在詩歌理論界嶄露頭角;同樣也因爲《艾青論》,他被打爲右派22年,在鄉村中學教書,在海邊勞作,在草地放牛……

艾青在世的時候,只要駱寒超去北京,都會去艾青家裏看望他。有時候,一住就是半個月,形影不離。

“他對我有種特殊的感情。他希望我坐在他旁邊,坐在沙發的靠手上,他抓住我的手,一句話都不講,可以這樣坐上一個小時,一個半小時……”

1980年,駱寒超第一次到艾青家,就住了半個月之久。

或許是因爲有着相似的經歷,相同的追求,第一次的謀面,就讓他倆成了志同道合的忘年交。

“現在大家講起駱寒超,就講《艾青論》。實際上,《艾青論》只是我的一部分。”駱寒超有些委屈。

作爲國內著名的詩學理論研究者,駱寒超的研究,是從《艾青論》起步的,但他的成果遠遠不止這一部。

最近,駱寒超在繼續《二十世紀中國新詩史》的寫作,大約160萬字。

“另外,《中國詩學》的第一部《詩體論》已經出版了,第二部是《詩質論》,第三部是《詩潮論》。每部三卷,共9卷。”說起自己的學術研究,駱寒超一臉神往。

臨走的時候,駱寒超跟我們開了個玩笑:“當《中國詩學》9卷都出齊了,我就可以跟這個世界告別了。我不看電視,對旅遊也不感興趣,對我來說,無非是想把自己的理想完成,鞠躬盡瘁死而後已。”

14歲就開始寫詩,每天都要讀詩,他對中國詩壇充滿信心

過不多久,就會出世界級詩人

從14歲起,駱寒超就開始寫詩,一直到現在,他仍然堅持創作。

16歲,駱寒超就在報紙上發表詩歌了。

“本來是一心想做個詩人的,但進了南京大學中文系後,系主任說,你們不是來學寫詩歌的,你們是做文學研究的。”

從此,駱寒超就開始了研究詩歌的漫漫生涯。

“詩歌不再發表,但寫還是寫的。”駱寒超說自己有個特點,就是幹一件事情,就一定幹到底。

所以,從艾青開始,白莽、郭沫若、魯迅、何其芳……駱寒超把中國現代詩歌史上的名詩人們,都研究了一遍,並寫出了多部專著。

(以下記者簡稱“記”,駱寒超簡稱“駱”)

【苦難·幻想·青春】 詩人自己的故事

我一邊認真勞動一邊想,只要我好好幹下去,總會給我摘掉“帽子”,總會好起來的。等我自由了,我要先看哪些書,要寫些什麼東西,要做哪些事情。這樣不斷地規劃自己的一生,漫長的勞動也就過去了。

記:看您的簡歷,覺得您的人生還算一帆風順。但熟悉您的人,都知道您有一段曲折離奇的人生經歷。

駱:可以說在南京大學畢業之前,我確實順風順水,但我永遠不會忘記1957年的那個夏天。因爲傾心於詩歌而崇仰了艾青,也因爲崇仰了艾青而完成了11萬字的題爲《艾青論》的畢業論文。但未等答辯,艾青就遭受了政治冤屈,而當時正處畢業分配的我,也因此受到了牽連。

我被分配到溫州近郊的永強中學,開始了漫長的教書生涯。那時我才22歲。

記:當時,除了教書,您還被髮配到海邊勞動,種了很長時間的番薯?

駱:是的。當時茫茫的海灘上種了一地的番薯,我要把番薯藤都翻一遍。夏天猛烈的太陽下,沒有水喝,就喝泥溝裏的水。那種寂寞,你很難設想。

記:但您不僅沒有放棄對事業的追求,還翻譯了很多詩歌。

駱:我的確是一直試着翻譯詩歌,特別是俄羅斯一些詩人的詩歌。

同時,我也寫了不少學術論文,比如《臧克家論》、《郭沫若論》。還有關於新月派的徐志摩,現代派的戴望舒等人的詩歌研究。

總之,在動盪的青春年代,我一共寫了大概100多萬字的學術作品。在這樣艱難的日子裏,我積累了詩歌方方面面的知識。

記:您當時是怎麼堅持下來的?

駱:我一邊認真勞動一邊想,只要我好好幹下去,總會給我摘掉“帽子”,總會好起來的。等我自由了,我要先看哪些書,要寫些什麼東西,要做哪些事情。這樣不斷地規劃自己的一生,漫長的勞動也就過去了。我沒有把自己拖向絕望,把精神拖向頹唐。

【土地·河流·太陽】 詩人和詩人的故事

我讀到《大堰河——我的保姆》時,非常激動。艾青筆下的農村,同我家鄉很像。雖然我在老家諸暨楓橋鎮只生活了很短的時間,12歲便離開家,但是我的確很愛這塊土地。

記:對您來說,艾青是一個非常重要的人物,或者說,您的命運都和艾青有關。您最早是什麼時候,開始接觸艾青的?

駱:大概在1951年,我在杭高唸書的時候。

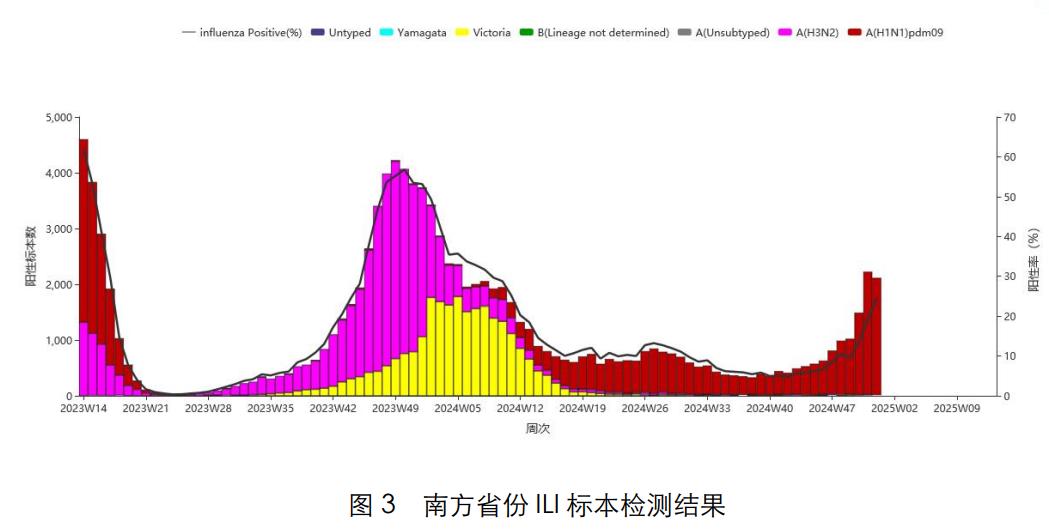

1992年5月,駱寒超與艾青合影

第一次讀到艾青的詩,那首詩叫《雪落在中國的土地上》。但艾青是什麼人呢?我不曉得。我看他的詩充滿着對勞動人民的熱愛,充滿着追求真理的精神,我就深深地愛上他了。

我讀到《大堰河——我的保姆》時,非常激動。艾青筆下的農村,同我家鄉很像。讀他的詩,使我回憶起了自己的家鄉,雖然我在老家諸暨楓橋鎮只生活了很短的時間,12歲便離開了,但我的確很愛這塊土地。

記:艾青的詩歌裏,最吸引您的意象,是什麼?

駱:土地、河流、太陽。

“土地”情結是對國家、對家鄉、對勞動者愛得深沉的隱喻。

艾青詩歌中的河流、漁夫漂泊的生活,也讓我很有感觸。直到今天,我始終感覺我還在流浪。我現在的生活已經不流浪了,但我的靈魂仍然在流浪。

我還特別愛艾青的太陽情結。這裏有一個想象邏輯:光明一定會來到。艾青的這種想象邏輯影響了我,所以即使我被打成右派,受盡屈辱,但我深信一切都會好起來的。

【結構·語言·形式】 詩人和詩學的故事

詩歌表現方式自由了,到一定時候,就會有大詩人出現。也許過不了十年,二十年,世界級的大詩人都要出來一批。

記:詩歌對您來說,意味着什麼?

駱:詩,給我的靈魂以安慰。

我每天都要讀詩,就像每天要喫飯一樣。詩歌,是我不能缺少的靈魂維生素。實際上,我對詩歌的學術研究,已成了我的生活方式。可以說,詩是我的終生伴侶。

記:現在詩歌處於一個越來越邊緣化的地位,您怎麼看?

駱:在我看來,詩歌不是邊緣化,而是中心化了。社會生活安定後,人要心靈化。詩歌是心靈的真實表現。現在,很多企業家都寫詩,這個現象,就是詩歌中心化的表現。

記:有一種說法叫憤怒出詩人,就是說,在艱辛困難的時代,會出好詩。您說現在“詩歌中心化”,但當今社會並沒有出現好詩。

駱:我覺得現在的形勢很好啊,各種各樣的寫法都出來了。詩歌表現方式自由了,到一定時候,就會有大詩人出現。也許過不了十年,二十年,世界級的大詩人都要出來一批。

記:2010年,您推出了《駱寒超詩學文集》,是將傳統漢詩與新詩研究打通的學術研究,主要觀點是什麼?

駱:我認爲詩體是詩歌結構、語言、形式的總稱,因此把《漢語詩體論》的三卷本分別命名爲《結構篇》、《語言篇》、《形式篇》。

我提出了一個看法:特定的思維方式決定着特定的詩體。

思維一般是兩類:神話思維與邏輯思維。古典詩歌主要是神話思維的產物,新詩則受西方影響偏於邏輯思維。這是探求漢語詩體中,十分新穎的一個視角。

記:中國新詩的歷史大概有一百年左右,作爲詩歌評論界前輩學者,您如何看待中國新詩的歷史進程與發展變化?

駱:中國新詩有93年曆史,的確有許多驕人的成績。五四初期講人性,人道主義,以此爲基礎,來確立我們的新詩,並延伸出個性解放,非常可貴。

很快,詩歌就“政治化”了。

當然,在特定時期爲政治服務,顯示政治傾向,是必要的。但是,當“救亡圖存”成爲詩歌的全部方向後,另一種影響就出來了——詩歌失去了自我貼切的體驗。這一點,使新詩在很長的時間裏,走着一條狹窄的路。

新中國成立後,這條路走得越來越窄。所以在四人幫打倒以後,我們重提詩歌的自我追求。

新世紀以來,我們的詩,開始追求自我感受。我覺得,不管什麼風格的寫法,都應該允許,無可非議。

來源:浙江大學、潮新聞 記者 宋浩 方濤、錢江晚報