1970年出生的郭剛堂屬狗,但很長一段時間裏,他說自己屬駱駝,所有事情和苦痛扛在身上,一聲不吭向前走。現在,他說自己屬魚,限定7秒的記憶,只記得“早上好”“中午好”“晚上好”,每天都好。

這是一個廣爲人知的故事。1997年9月21日,郭剛堂的大兒子,2歲半的郭振在山東聊城李太屯村被拐走。此後,這位父親騎上摩托車到全國各地尋子,騎行50多萬公里,跑了31個省,報廢10輛摩托車。直到2021年,郭振被找到,長達24年的尋子路結束。

但找到兒子並不是故事的終點,而是另一段故事的起點。

三年多來,郭剛堂小心地維護着和孩子間的關係,等待他適應身份,一步一步重啓親情,併爲他舉辦婚禮。而爲尋子失去的時光已經不再,郭剛堂能做的只有彌補。他試圖用接下來的人生,找回過去的24年,找回原來的郭剛堂。

郭剛堂。圖/九派新聞 萬璇

【1】父子

時隔20多年,全家福終於又出現在郭剛堂家裏。巴掌大的照片嵌入木質相框,擺放在夫妻倆臥室一角的書桌中央。畫面中,郭剛堂和妻子坐在椅子上,三個兒子站在父母身後,中間的是郭振。

照片上,三兄弟的眼睛和鼻子都很像父親,“不用驗DNA,我們一看就像哥倆。”郭剛堂覺得,這是刻在血緣裏的東西,郭振走路速度快,辦事麻利,這些都像他。性格上,老大也“隨根兒”,內向、本分。剛被找到時,流量向郭振撲來,帶貨一天賺的錢能頂一年工資,但他只安心教書。

兒子比他心更細。郭振定居河南,隔兩三週會回一次家。郭振曾主動提出要給家人做飯。他去超市挑了食材,“都是貴的”,幾百元花下來,做了八九道菜,滿滿一桌,“比我給他成婚那天酒店大廚做的菜還好喫。”平常不沾酒的郭剛堂動了杯。“你還想要啥?”郭剛堂跟自己說,在身邊長大的孩子,無外乎也就這樣。

郭剛堂丟掉了書房裏的行軍牀。以前找兒子,郭剛堂不敢關機,鈴聲響起來,怕妻子受到刺激,索性自己在這個屋睡。

尋找郭振的資料都被收了起來,擺在桌上的是其他尋人啓事。抽屜裏的塑料袋裝着12部手機。從BB機到按鍵手機,再到智能手機,幾部手機的屏幕已經裂開,劃痕清晰可見,一部手機的按鍵完全模糊——這是郭剛堂尋找兒子的24年。

郭剛堂尋子路上用壞的手機。圖/九派新聞 萬璇

父子倆在一起,幾乎不談論那些年發生的故事。郭振很少聊起,他從小的生活,成長的軌跡,爲什麼選擇去做一名小學老師,郭剛堂也不提這些年路上的尋子風波。有時兒子會主動提起自己上學時的玩伴,他也是隻聽不問。

對郭剛堂來說,生活就像兩杯水,一杯是渾濁的、摻雜着苦痛和憤恨的髒水,一杯是潔淨的、嶄新的清水,他只想看向後者,“爲什麼非得端着髒水讓別人去看?”

他和妻子小心地保護着這段親子關係。在相處模式上,郭剛堂學習着父親的樣子。郭父是個典型的聊城漢子,講究傳統和秩序,形象嚴肅,埋頭幹活,爲孩子付出。郭剛堂覺得,自己也要“拿出當爹的樣子”。

他希望順其自然,怎麼對待老二和老三,就怎麼對待郭振。每次回家,郭振會提前打個電話,郭剛堂的妻子會提前給他曬好被子。

郭振在家的生活很簡單,和家人一起做頓飯、聊會兒天,一家團聚的日子,老大和老二帶着媳婦兒一起下廚,幾平方米的廚房被佔滿。

想孩子了,郭剛堂和妻子也會到河南去。郭振在當地一所小學教全科,工作忙,有時間了,他就帶着父母下館子、逛景點。母子間的聊天總是更細膩瑣碎,3個月前,老二的女兒出生,媽媽免不了要催老大:“怎麼你們倆還不生?”郭剛堂的關心明瞭簡單。天熱了,叮囑兒子“注意防曬”,天冷了,讓他記得“加件衣服”。

郭剛堂覺得,紐帶就在這些細小的點滴裏重建起來,自然流淌。

24年的尋親痕跡還在。郭振曾想去考個摩托車證,他知道父親尋他那些年幾乎都在摩托車上生活。而找到郭振的前兩年,郭剛堂也常常做夢,夢裏還在找兒子。直到現在,他還能完整背出郭振的尋人啓事。偶爾,他看到和郭振差不多年紀的路人,會下意識地和兒時的郭振比對,又猛然想起,“兒子找到了”。

關起門來,郭剛堂沒和孩子聊過這些,他更樂意討論“牛肉和豬肉哪個好喫”,對他來說,“這纔是生活”。

【2】難題

距離郭振被找到近三年半,郭剛堂才同意談談兒子。他想給牽掛這件事的人一個交代。更重要的是,他希望大家能從此放下對郭振、對這個家庭的好奇。

2021年7月,郭振被找到,他選擇留在養父母身邊,郭剛堂也不打算追究養家責任。一時間,指責郭振的輿論撲面而來,甚至有網紅跑到疑似郭振養父母家直播。郭剛堂在社交媒體上發聲支持郭振,隨後關機兩個月,和家人搬離小區住了兩週,迴避所有外人來訪。他擋在兒子面前,小心保護郭振的私人信息,緘口不談,等待熱度散去。

那兩個月過得煎熬。由於疫情,一家人很少見面,郭剛堂心情急迫,有太多話想和兒子說,但許多家庭認親後互不往來的經驗讓他不敢盲目。那段時間,兒子和媽媽的聯繫更多,只在有要事時,郭剛堂才和孩子溝通。

直到去年,兒子決定在聊城辦婚禮。前兩年的難受情緒突然被喜悅沖淡,一個多月裏,夫妻倆忙着撒信兒、買喜糖、選酒店,“孩子找到了,想盡最大努力讓他更風光一點”。

當天,妻子穿上了這輩子都沒穿過的旗袍。迎親隊伍前是一排摩托車——國內鐵騎隊用摩托車給婚車開道。以前他騎着摩托找兒子,如今摩托車駛向了兒子的婚禮。

熱度也湧向了郭振的婚禮。郭剛堂始終繃着一根弦。他的眼睛盯着各個角落,過道里,臺階上,樓梯旁,擠滿了人,網上流傳的視頻裏,數不清的手機支架朝向典禮上的郭剛堂一家,很多人從外地趕來,上千雙目光聚集在這裏。主持人講了什麼,郭剛堂沒太聽進去,滿腦子都是顧慮,他擔心踩踏事故發生,擔心小孩子被擠到,擔心對面那棟樓裏,“萬一掉個人下來怎麼辦?”

通常二三十桌的酒席規格,滿滿當當坐了80多桌,總人數超過八百。一個打着“郭剛堂表哥”旗號的人,那兩天賺了不少錢。

將郭剛堂從壓力中拉回來的,是兒子在婚禮上給他磕頭。在這以前,提到郭振,他腦海中浮現的始終是尋子旗上兒子小時候的樣子,新人磕頭的瞬間,“一下成了大人”。

郭剛堂過去騎着摩托車尋子。圖/央廣網

《失孤》導演彭三源送上了祝福。當年拍攝這部以郭剛堂爲原型的電影時,她曾提出使用原籍、原名,但被郭剛堂拒絕。在他看來,用原名拍了電影,“尋親”標籤就會流傳下去,他不想讓孩子們承受這些風波。

事實上,輿論從未停息,責怪郭振的聲音也一直存在。有人質疑他不孝順,“一個月都回不了家一次”,郭剛堂站出來解釋——單程200多公里,來回的高速費和油錢加起來就要六七百塊錢,孩子還總是買東西,每月工資只有五六千,“他回來行,誰給他付高速費和油錢?”

尋親成功後,被拐孩子如何融入原生家庭,是另一道難題。郭剛堂見過的例子裏,最終能較好融入的孩子數量遠少於無法融入的孩子,不少家庭認親成功後反目成仇。

西北大學教授李鋼在接受媒體採訪時曾表示,成年被拐者能順利迴歸原生家庭的案例很少,保守估計比例不到三分之一。

郭剛堂見過太多分分合合。他說,找孩子的初心和最終目的要匹配,他尋找郭振的初心,是讓妻子的心歸位,現在孩子已經回來,這個家就能好好過下去。但現在有些家庭想流量、親情兩手抓,爲了利益將雙方強勢捆綁,把家裏的事情都在鏡頭前豁了出去。

“哪個做父母的不想一把給他拉到懷裏?但有些東西你自己必須清楚。”郭剛堂將這種分寸感形容爲“手裏握沙”,要尊重孩子的意願,重建親密關係是一個柔軟而漫長的過程,一下攥起來,手裏留存的沙子很少,但要是慢慢地呵護着往裏收,就會找到最佳位置。

【3】重建

找到郭振後,郭剛堂的首要目標,是重建生活。中間的24年幾乎是空白的,他只做了一件事——找兒子。家庭、理想、經濟、未來,許多事情都處於錯位狀態,他需要將生活的條縷重新梳理開。

靠着直播助農,上個月,郭剛堂把銀行貸款全部還清。

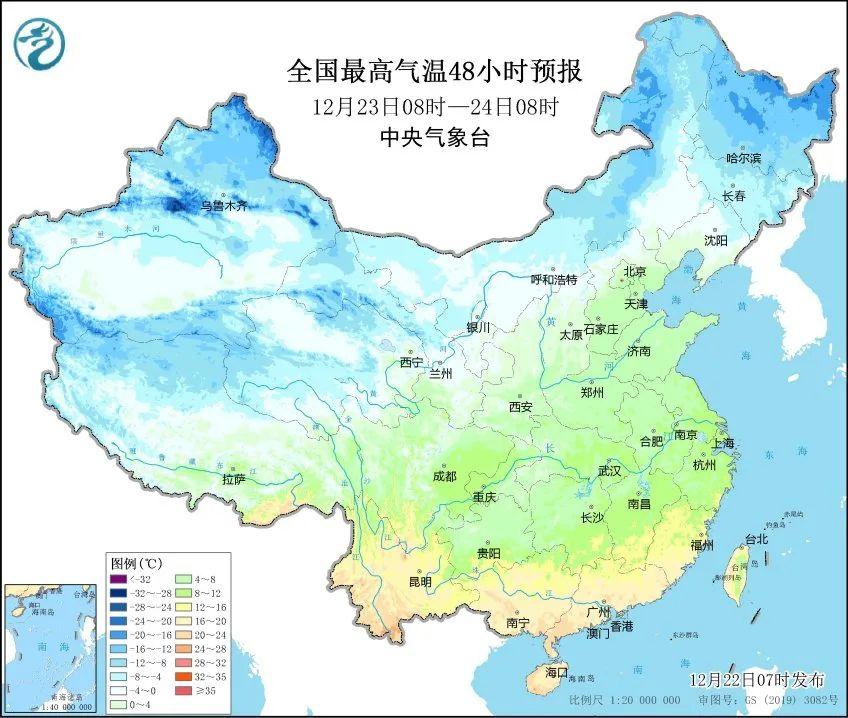

他記不清還了多少錢。尋找郭振這些年,汽油從每升1.9元上漲到七八元,住宿從一晚三五元的網吧,到8元10元的小旅館,碰上旅遊景點時需要花上七八十元。

最早一筆債務還清大約在2007年。當時,揹着36萬元欠款的郭剛堂只在冬季沒活時騎車到外地找孩子,春夏秋三季都用來掙錢。通過搞土方調運、幫忙清理建築垃圾,5年裏,他賺到39萬元。但兩年後,這些錢花光,一家人又過起窮困潦倒的日子。

2009年,來採訪的魯豫想幫助他們一家,拿出一沓錢,被郭剛堂拒絕,他說:“我不是沒有能力賺錢,我只是沒有時間。如果把郭振找到,我會讓家庭以最短的時間殷實起來。”

他與魯豫定下十年之約,同時保證,會讓老二和老三也接受最好的教育。2019年再見時,郭偉已經在北京讀研究生,隨後留京工作。

如今,他也更關注對妻子、父母、另外兩個孩子的陪伴。

郭振丟失第三年,老二郭偉出生。心潮澎湃的郭剛堂寫下一副春聯,上聯“金龍興他鄉展宏圖”,郭振這條金龍無奈背井離鄉,能成大事,下聯“鯤鵬起家中創偉業”則指郭偉。郭父看了,什麼也沒說。直到過完正月十五,他向孩子開了口:“有些事可以心裏有,但明年不要再想了。”郭剛堂知道,父親是想讓他放下。

現在,他不用再滿世界找兒子,可以騎車載妻子去旅行,一輛摩托車模型至今留在書房的窗邊。丈夫在外那些年,他的妻子留在家裏照顧兩個兒子,靠做家政賺錢。

夫妻倆去了山東泰安、濟南、菏澤和附近省份的城市,方圓幾百公里。以前到全國各地,他都走馬觀花,眼睛只盯着人,現在,他們可以好好看看山水,在地裏,在海邊,落日餘暉照到兩人身上,“夕陽無限好”。

最近,郭剛堂在操辦父親85歲的壽宴。父親73歲時,郭振還沒被找到,房子也沒拆遷,爲了給兒子貼補家用,郭父去飯店宰雞,每月拿1800元,節儉也成了老人一生的習慣。不久前,郭父腦梗。在醫院裏陪牀時,郭剛堂用紙巾給父親接痰,父親把紙巾撕成兩半分着用。郭剛堂覺得,不能再往外跑了。

他盤下一個80多畝的農場,之前的老闆花幾百萬元打造失敗,他借了過來。從一條小道拐進去,道路兩側樹木高大,入冬的季節,落葉遍地。

這裏離家約20分鐘車程,郭剛堂打算把父母也帶來轉轉。他知道,父母和土地有70多年的深厚感情,如果自己能把這個農場盤活,“是不是我父母的心也活了?”

農場成了他對未來事業的開端。他描繪未來的設想,這裏種什麼,那裏養什麼。父親養了許多鳥,郭剛堂備了個比人高的鳥籠,再給父親養兩條狗,“他指定高興”。他帶着期許地指着一片荒蕪雜亂的空地說:“來年春天你們再來,這裏一定是春暖花開。”

郭剛堂在農場餵雞。圖/九派新聞 萬璇

【4】找回郭剛堂

郭剛堂常常對外說,他覺得自己還在35歲。

閒暇時,郭剛堂會不自覺哼起羅大佑的《光陰的故事》。他喜歡舊事物,臥室裏的棉被蓋了30多年;妻子本打算扔掉的結婚時穿的玫紅色套裝,他留了下來;因爲喜歡聽筆在紙上發出的“唰唰”聲,他一直保留着使用鋼筆的習慣;一輛2008年產的紅旗是他的愛車,市價兩三萬元,別人不開了,他用一輛摩托車換了過來,天天上路。

事實上,他54歲了。上學期間,郭剛堂練鐵人三項,百米跑只需要13秒左右,如今,他早已達不到這樣的成績,但慶幸自己還有個好身板,“這就已經很好了”。還有一膀子力氣,他決定用到地裏。

他仍在幫助其他家庭尋親。聊城幾乎沒人不知道他,接受採訪的那天上午,他幫一個母親找到了離家出走的孩子。他每天會接到很多尋親家庭的電話,帶妻子騎車出去旅行時,他也在摩托車後插上幾面尋子旗,上面是其他丟失孩子的信息。兩個月裏,其中一名孩子被成功找到。

成爲天涯尋親志願者協會會長10年,交屆期已到,他辭去了會長的名頭。該做的事情,他還會繼續,能做得更多。他還想加入藍天救援隊,參加公益組織。

他最想加入的是摩托車協會。成爲“大家的郭剛堂”這些年,隨着媒體關注,丟牛的、丟馬的、丟三輪車的、想自殺的、艾滋病患者,都找到他,不少人有他的電話。郭剛堂像一個巨大的“事務所”,忙着給大家分憂。而自己的情緒,他沒法告訴身邊人,只能在騎摩托車時,通過眼睛釋放到沿途看到的花花草草裏,這是他唯一的排解。“現在終於可以放下所有羈絆,找找風吹臉的感覺。”

1997年,郭振被拐前,郭剛堂27歲,積極上進,喫得了苦。初中輟學後,他去工廠打工,由於不會寫大寫數字,感到文化有限,他在17歲重返校園。僅用半年時間,他的數學和英語考試成績達到聯校第一。後來考中專失利,直到1992年,他靠保送進入高中。他是個腦子靈活的人,喜歡闖蕩,通過跑運輸,他賺了家當,買了拖拉機,還攢下5萬元的積蓄。

那時,他夢想帶領鄉親們組建運輸工程隊發家致富,也計劃投資建設幾百平方米的旱冰場。

周圍人對他的印象是,愛唱愛跳、愛開玩笑。十幾歲時,費翔唱的《冬天裏的一把火》燒遍大江南北,那時看歌舞團表演,郭剛堂不服:“你唱的什麼,還沒有我唱得好。”他跑到臺上,自告奮勇唱了一段。

提起這段經歷,郭剛堂有些感慨。後來很長一段時間裏,他幾乎忘記了這樣的自己。時間回到2024年12月,他坐在琥珀色的紅旗汽車駕駛座上,手握方向盤,開往家的方向,後視鏡裏的他,頭髮已經白了大半,“現在的我,不光要找回原來的生活,還要找回原來的郭剛堂。”

郭剛堂走在農場裏。圖/九派新聞 萬璇

記者:彭茸雯 萬璇