“前兩年碰到取消訂單,我盯着訂單判責頁面能看挺久,不知道機器憑啥判。”一位跑遍長三角的貨車司機,曾這樣描述對平臺AI的困惑。這話戳中了平臺經濟長期的“算法困局”:8000 萬新就業形態勞動者裏,不少人像面對“不會迴音的牆”般,對着隱蔽的算法規則喊不出訴求、解不開疑惑。而近日貨拉拉公開AI安全防控及判責算法的舉動,恰是“把牆變成窗”的關鍵一步,讓技術規則從“看不見摸不着”,變成司機能看懂、能監督、能受益的“透明指南”,也爲貨運行業的技術向善時代叩響了門環。

當數字經濟已佔GDP超四成、新就業形態勞動者突破8000萬,AI早已不是“是否要用”的問題,而是“爲誰所用”的立場選擇。對平臺而言,AI是提升效率、防控風險的利器;但對司機來說,它本應是護航安全、捍衛公平的夥伴。一旦算法陷於“黑箱”,再先進的技術也容易淪爲信任的“離心機”,司機因不理解而質疑,平臺因不透明而自困。貨運行業的痛點本就扎心:安全事故防控難、訂單判責耗時長,AI若脫離司機需求,再先進的技術也會淪爲“冰冷的工具”。可見,衡量AI價值的標尺,從不是技術多先進,而是能否貼着司機的工作場景“對症下藥”。

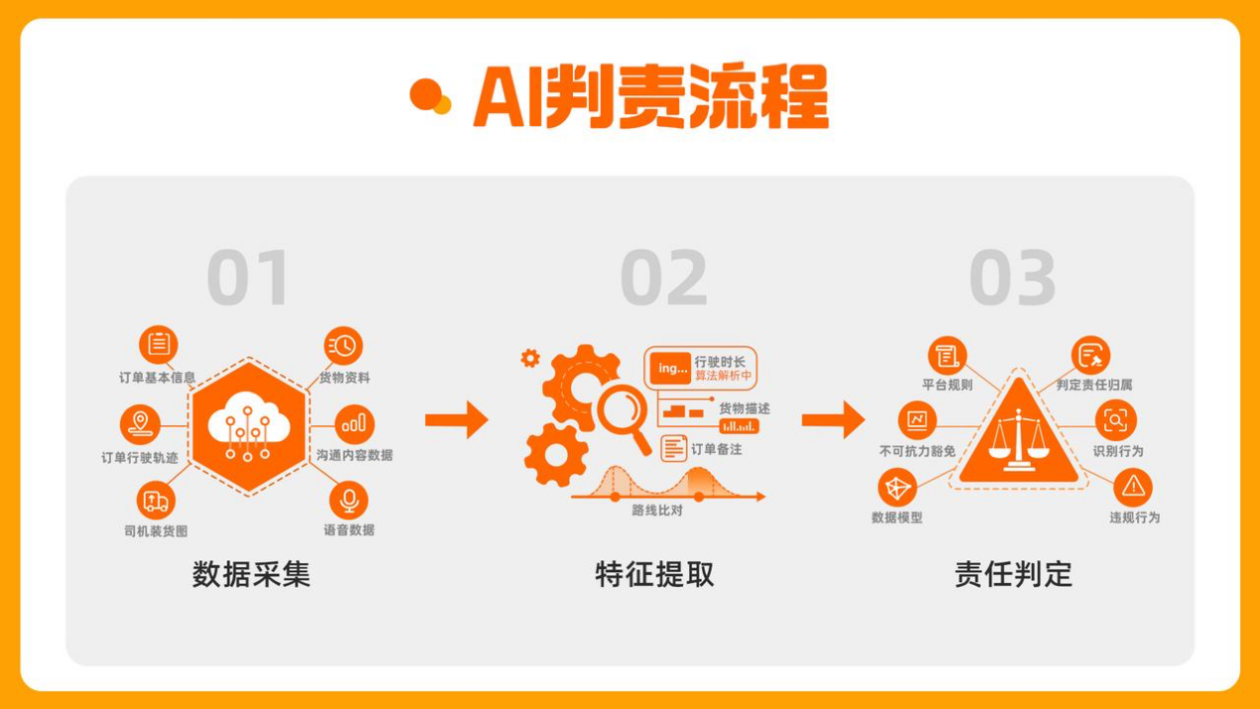

爲何安全與判責會成爲AI優化的 “重中之重”?答案或許就藏在司機的車輪軌跡裏。貨車司機常年在路上跑,疲勞駕駛是懸在頭頂的“利劍”,危險品運輸是埋在車廂裏的“炸彈”,安全從來不是“選擇題”而是“生命線”;而訂單判責更直接連着生計:一次不公的判定,可能刺痛司機師傅的心,也會磨掉對平臺的信任。中國物流與採購聯合會的調查數據更印證了這份迫切:44.34% 的司機盼着疲勞駕駛治理更人性化,28.13% 常被髮貨人要求超載超限。貨拉拉的AI實踐,恰恰踩中了這些痛點:連續駕駛4小時後,每小時彈出的疲勞提醒會“追着”司機休息;檢測到煙花爆竹、煤氣罐等危險品,訂單會被彈窗提醒或強制取消;哪怕用戶偷偷下單危險品,AI也會在運輸中實時研判、及時干預;而一旦這類訂單取消,AI會直接判司機無責,沒有模糊地帶,沒有等待焦慮,就像把“安全底線”和“公平標尺”直接裝在了駕駛室裏。

企業是技術的“第一把關人”,貨拉拉的實踐最打動人的,不是AI多智能,而是把“司機的聲音”縫進了技術邏輯裏。過去,算法規則是平臺“單方面通知”,司機只能被動接受,現在,貨拉拉不僅把AI判責的“砝碼”攤開在陽光下,還與司機“雙向共建”。從公開分播單算法,到成立算法委員會;從舉辦全國“橙”心守護算法協商懇談會,到如今AI安全防控與AI判責算法的公開,平臺正在學習將“司機的聲音”編織進算法的基因。技術不再是冰冷的指令,而成爲可討論、可優化、可共治的活生態。這種從“管控邏輯”到“共生邏輯”的轉變,正是平臺經濟走向成熟的關鍵一步。

技術向善從來不是掛在牆上的口號,而是把司機的“想平安回家”“想公平判責”,變成AI識別裏的一個特徵、判責規則裏的一條條款、協商機制裏的一個席位。期待更多平臺能跟着這扇“窗”望出去——看見司機的真實訴求,把技術的力量變成共生的力量,讓每一位貨車司機在車輪滾滾中,既能攥緊安全的方向盤,也能握緊公平的獲得感。(旺旺)