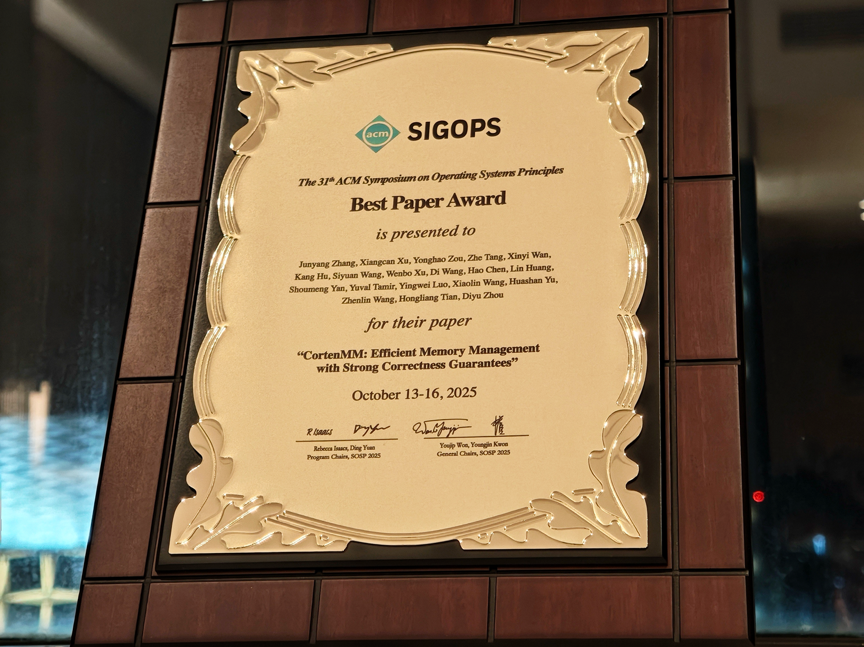

【環球網科技報道 記者 李文瑤】2025年10月,被譽爲操作系統領域“奧運會”的國際頂會SOSP揭曉最佳論文獎。在全球368篇投稿中,僅三篇獲此殊榮,其中之一來自中國團隊——由中關村實驗室、螞蟻集團、北京大學、南方科技大學等機構聯合研發的開源操作系統“星綻(Asterinas)”。

一款完全國產的操作系統內核的核心技術斬獲SOSP''25最佳論文,這是中國在SOSP歷史上極爲罕見的一次突破。此次SOSP‘25最佳論文是星綻團隊繼USENIX ATC''25頂會論文之後又一重大創新獲得國際學術屆高度認可。星綻的USENIX ATC‘25論文提出了“框內核(framekernel)”OS架構,被視爲該國產操作系統實現了一次“架構級卡位”。

頂會認可背後的分量:從“跟隨”到“架構定義”

SOSP與其姊妹會議OSDI,被全球學術界與工業界公認爲操作系統領域的最高殿堂,是孕育顛覆性計算技術的搖籃。谷歌、微軟、Meta等科技巨頭的許多核心繫統,其理論基礎都源於此地。歷史上,中國團隊在此類頂會上的表現,尤其是以獨立核心技術斬獲最佳論文,可謂鳳毛麟角。

正如螞蟻技術研究院高級研究員、星綻OS發起者和維護者田洪亮對記者所言:“我們論文顛覆了傳統認識,在常識之地出奇兵,於舊境之中開新天。”

此次星綻的獲獎論文《CortenMM: Efficient Memory Management with Strong Correctness Guarantees》,聚焦於操作系統中最經典,也最核心的難題之一——內存管理。在過去幾十年間,如何打造更安全、更高效的操作系統,是全球科技界共同面對的挑戰。當前,網絡黑灰產已形成龐大的國際產業鏈,嚴重安全事件頻發。

據操作系統供應商(OSV)報告顯示,約60%~70%的嚴重安全漏洞都源於內存安全問題。2024年7月那場導致全球數百萬Windows電腦藍屏、航班取消、手術中止的“CrowdStrike事件”,其根源正是一個驅動程序中內存越界訪問所引發的。

傳統操作系統如Linux,普遍採用“軟件-硬件”兩級內存抽象設計。這種設計的好處是兼容性強,能在不同硬件平臺間移植,但代價是引入了顯著的同步開銷,嚴重製約了多核處理器性能的充分發揮,並潛藏併發安全風險。

星綻團隊的關鍵發現在於,當今主流的x86、ARM和RISC-V等指令集架構,其內存管理單元(MMU)的設計已趨於統一。這意味着,過去爲屏蔽硬件差異而存在的軟件抽象層,在今天已不再是“必需品”,甚至成了性能瓶頸與安全盲點。

基於這一判斷,星綻創新性地提出了CortenMM,一種“單層抽象”的全新內存管理架構。它摒棄了冗餘的軟件層,消除了額外的同步開銷,其結果是驚人的性能釋放:評估結果顯示,在真實應用場景中,CortenMM的性能提升最高達Linux的26倍。CortenMM還引入了創新的事務化接口來統一所有的MMU操作,並採用形式化驗證工具證明了其核心代碼的正確性。

“框內核”:一個源自中國的OS新範式

如果說CortenMM是在經典模塊上實現了“單點爆破”,那麼星綻OS更大的突破,則在於其提出了一個由中國團隊主導的全新操作系統架構——“框內核”(Frame-kernel),試圖從根本上破解操作系統領域長期存在的“性能與安全不可兼得”的困境。

業界主流的Windows和Linux採用“宏內核”架構,將所有核心功能集中於內核態,性能優異,但因其數百萬行主要用C語言編寫的代碼,內存安全漏洞防不勝防。另一種“微內核”架構,如學術界知名的seL4,將內核功能極致簡化,大部分服務運行在用戶態,安全性高,但頻繁的進程間通信導致了性能損耗。

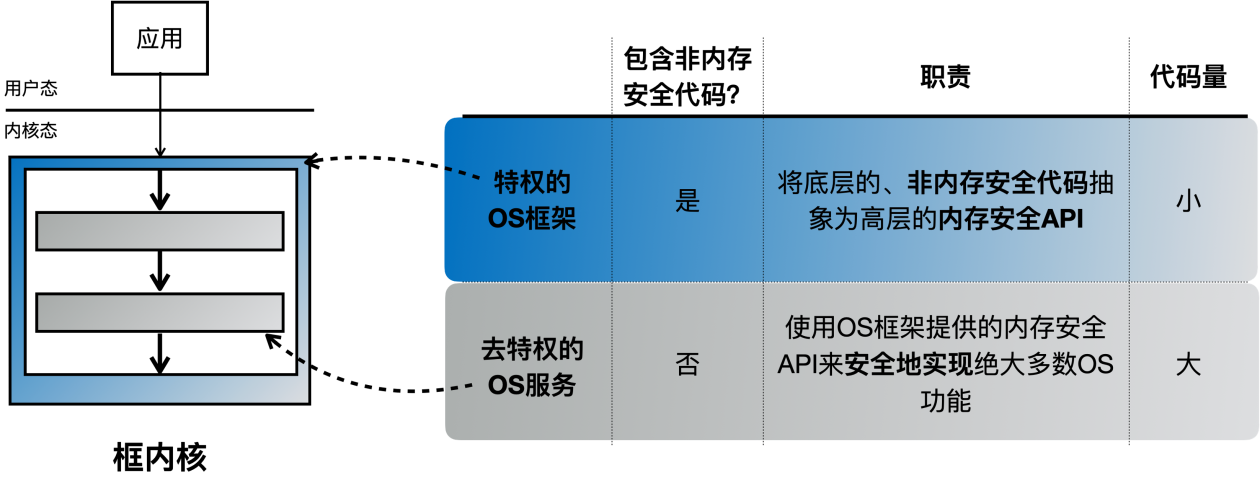

星綻的“框內核”架構,敏銳地抓住了Rust語言崛起的歷史機遇,試圖“魚與熊掌兼得”。它將整個操作系統內核劃分爲兩部分:特權的“OS框架”和去特權的“OS服務”。OS框架負責將底層非內存安全的Rust代碼封裝爲高層次、內存安全的接口;而OS服務則完全使用Rust語言中的安全部分進行開發,構建操作系統的大部分功能模塊。

“框內核 = 宏內核的性能 + 微內核的安全,”田洪亮如此總結這一創新設計。通過這種架構,星綻OS極大地減少了可能引發內存安全問題的“關鍵代碼”(Trusted Computing Base, TCB)。在星綻過去兩年的迭代中,其“關鍵代碼”佔比僅爲“非關鍵代碼”的約30%,遠低於傳統OS及其他Rust OS。隨着系統發展,驅動等非核心功能將繼續增長,而核心框架保持精簡,這一比例還將進一步降低,意味着系統整體安全性將持續增強。

“我們可以把Rust這個語言的優勢最大化,也不會有掣肘,所以我覺得這就是我們所謂的後發優勢。”田洪亮強調。這種架構級的創新,使得星綻不再僅僅是另一個“國產Linux發行版”,而是一個在設計理念上就面向未來、源自中國的“更好的Linux”選項。

Rust語言成新機遇 挑戰者或實現換道超車

在田洪亮看來,Rust語言的成熟是操作系統領域一場“電氣化”級別的範式轉移,這爲挑戰者創造了歷史性的窗口。

“Rust語言之於操作系統,就像電氣化之於汽車一樣,”他打了一個生動的比方,“爲什麼中國的汽車能夠迎頭趕上?就是因爲傳統燃氣汽車裏面的發動機等等傳動這些技術在電氣化之後就得重新研究。” 同理,當未來的操作系統都轉向Rust,Linux和Windows在C語言時代積累的千萬行代碼資產和開發模式,其護城河效應將大幅削弱。

他犀利地指出了傳統巨頭在轉型中的困境:“Linux和Windows,他們也認爲Rust是未來,所以他們也在做Rust化。但是他們的處境就像日本車企的狀況,又想擁抱電氣化,又不想放棄在燃油車上面的技術積累,所以就處在又想擁抱新技術,又沒辦法完全擁抱新技術的境地。” 事實上,Linux社區內的“Rust for Linux”子項目一直伴隨着爭議,甚至發生過核心維護者因理念不合而離開的事件。

而“星綻”從零開始,完全採用Rust原生(Rust-native)的思維方式進行架構。“我們就是以Rust的原生思維方式去架構的,我們可以把這個語言的優勢最大化。” 這種“光腳的不怕穿鞋的”後發優勢,讓星綻能夠更徹底地釋放Rust在內存安全、併發編程和類型系統方面的潛力。

開源共建與產學研用:一條獨特的“中國路徑”

星綻選擇的是一條完全開源的道路,採用與Linux內核類似的copyleft協議,這意味着代碼一旦開源便不可撤回,確保了技術的開放性與公共性。目前,星綻在GitHub上已獲得超過3700顆Star,並多次登上Hacker News、LWN.net等國際主流技術社區頭條,吸引了包括海外開發者在內的60多位貢獻者。

“我們走的是開源路線,我們想PK Linux,我們想在國際上給大家一個比Linux還要更好的開源操作系統,它不僅在國內可用,在國際上也是最好的。”田洪亮闡述了團隊的理想。

然而,研發操作系統是一場馬拉松,尤其對於一家企業而言,如何平衡長期投入與商業回報是巨大挑戰。幸運的是,星綻探索出了一條獨特的“產學研用”結合之路。項目不僅獲得了螞蟻集團在創新土壤和資源上的支持,還早就與中關村實驗室、北京大學、南方科技大學等國內高校科技力量深度融合。

“中關村實驗室和北京大學的老師們,和我們並肩同行,純粹因爲我們有共同的理想願景,也看好同樣的技術路徑。”這種基於共同技術理想而非單純資金驅動的合作,使得星綻迅速獲得了技術的加持。隨後,北京市經信局成立的“通明湖信息技術應用創新中心”也將星綻列爲主力項目,匯聚產學研各方力量共同推進。

“要有足夠大的夢想,才能吸引到足夠多的人,”田洪亮感慨道。

未來之路:從雲端到“泛在”,挑戰“百萬”目標

面向未來,星綻有着清晰的路線圖。田洪亮透露,團隊制定了到2030年的分階段目標:

第一階段(2026—2027年):上雲期。 計劃在2025年底發佈首個最小可行產品(MVP)發行版,隨後在螞蟻集團內部的雲服務器場景中率先落地,目標是承載“百萬核心”的計算量。

第二階段(2028—2030年):泛在期。 將系統從雲端拓展至邊緣側,包括機器人、車載設備、IoT傳感器等“泛在”場景,目標是覆蓋“百萬設備”。

“如果這兩個目標都達到的話,星綻已經達到了業內除了Linux之外最大的開源OS內核的社區。”田洪亮對此充滿信心。

回顧研發歷程,田洪亮認爲自己是“幸運的”:幸運於螞蟻集團提供的創新土壤與寬鬆氛圍,幸運於遇見衆多志同道合的夥伴。這份“幸運”的背後,是中國在系統軟件領域人才密度的質變。“其實你可以看到現在參加這些頂會,有一半都是中國人,不是中國的機構,就是在外國的中國人。所以中國的技術不管是在系統還是在其他的地方,已經有非常強的競爭力和話語權,所以我們的人才密度已經夠可以做出來很複雜的大型的軟件了。”

正如“星綻”其名——內核如星,賦能萬物綻放。這顆在Rust與AI交織的新時代中,由中國團隊孕育的操作系統新星,正以紮實的學術突破、創新的架構設計和開放共治的社區模式,在全球基礎軟件的疆域上取得一席之地。