11月15日7點,第十五屆全國運動會田徑(馬拉松)比賽在深圳鳴槍開跑。這是全運會歷史上首次舉辦跨境馬拉松賽事,往返深圳與香港。最終,全國男子馬拉松紀錄保持者、寧夏隊何傑以2小時12分07秒奪得男子組冠軍。雲南隊張德順在女子馬拉松比賽中衛冕成功。

對於所有的參與者來說,親歷這歷史性的一幕,則是從凌晨開始。

子夜時分 奔向同一目標

15日零點,深圳灣,海風微涼。夜色中,深圳公安戰狼突擊隊的身影已出現在口岸,他們與深圳邊檢總站的工作人員一道,在起跑點佈設警戒線、調試設備。這座連接深港的陸路口岸,即將迎來全運會歷史上首場跨境馬拉松的選手。

凌晨兩點,香港元朗通往深圳灣口岸的公路上,香港賽區全運會統籌辦公室總新聞主任盧詠詩駕車穿行在夜色中。兩小時前,她剛在啓德主場館完成全運會七人制橄欖球決賽的新聞協調工作,幾乎沒休息,又奔赴新的賽場。一路上,可以看到電子告示牌滾動顯示:因馬拉松比賽,深圳灣口岸及附近相關路段封閉至上午11點。

此時,崔正華等270名香港義工已登上位於元朗、新界等全港14個上車點。他們將和盧詠詩奔向同一目的地——深圳灣口岸,在香港賽段爲選手們加油打氣。

同一時刻,澳門隊教練關偉文因爲緊張,早早就醒了。離比賽開始還有5個小時,他徹底睡不着了。

不到一個小時後,深圳邊檢處迎來了首批保障人員,加入執勤民警等先頭部隊着手先期的準備工作。

凌晨3點半,本報記者踏着夜色分別奔赴深港兩地的媒體集結點。香港賽區主媒體中心內的餐飲區,因爲還沒有到自動供電時段,志願者就打開手機手電筒,一邊爲沖泡咖啡提神的記者們照亮,一邊笑說:“好久沒有這麼浪漫了。”微光中,大家彼此會心一笑。

全部就位 一切準備就緒

5點18分,當香港賽段媒體車抵達深圳灣口岸,記者發現,手機信號已自動切換回內地。眼前燈火通明處,深圳灣口岸展現在眼前:警戒樁整齊排列,賽道標誌錐桶已全部安放就位。

口岸的另一邊,深圳賽段。參賽選手們陸續抵達賽場,辦理好提前過關手續、戴好手環後,開始熱身。“雖然和其他馬拉松賽不同,這次多了通關環節,但很快很便捷,對運動員的狀態沒有任何影響。”隨着臨近開賽,親歷着有條不紊的賽事組織,關偉文反倒放鬆了不少。

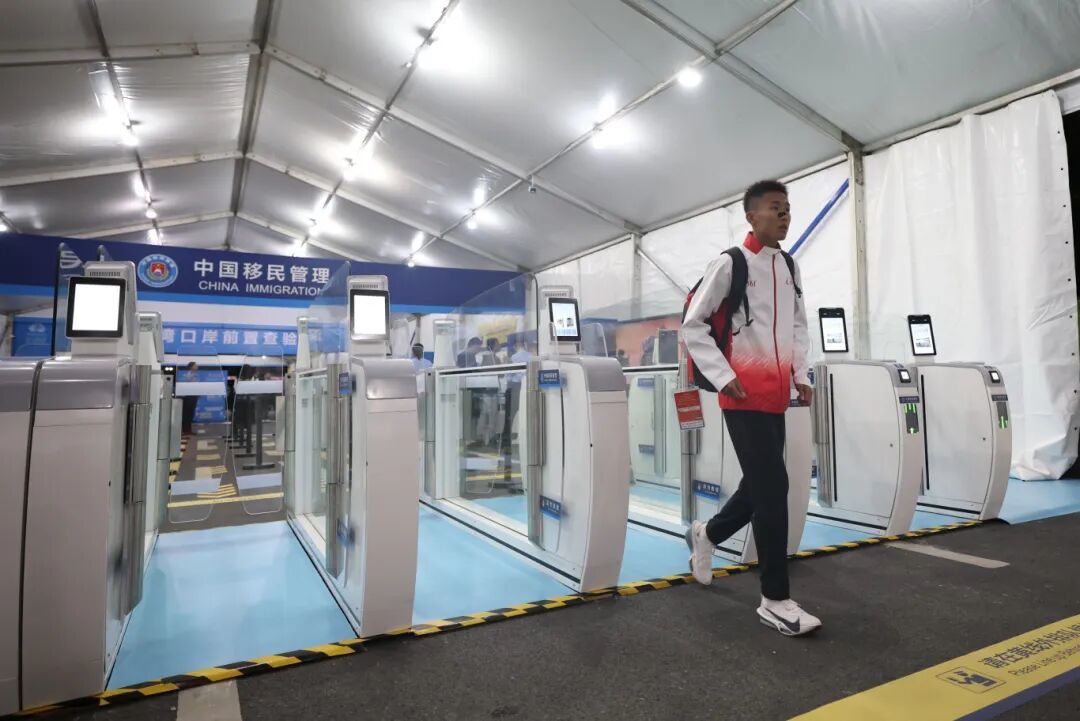

此次全運會歷史上首次跨境馬拉松賽,最大的亮點莫過於在深圳與香港間的通關口岸,創新採用“前置查驗+閉環管理”的查驗模式。前置查驗簡單來說,就是邊檢總站把口岸搬到了賽場邊。在賽道起終點區域克服多項技術難題,設置臨時查驗區,所有賽事相關人員及車輛在賽前完成通關查驗。“我們在此次競賽中深度使用的生物識別技術,其實在日常通關中也有使用。像我們深圳灣口岸率先啓用的智能快捷通道,也就是刷臉通關,現在深圳市其他口岸也有推廣,極大便利了百姓平常的出入境。”深圳邊檢總站深圳灣邊檢站政治處副主任黃釗說,現在的深圳灣口岸已進入“讀秒通關”時代。此番深港兩城協同合作,實現人員、車輛、物資“零延時、零接觸、零等待”的無感智慧通關。

三名裁判正在深港分界線附近,最後確認人車分流方案。包括引導車該從哪個閘口駛入,選手通過後如何快速清場……每個已演練許多遍的細節再被反覆確認,力求再多一分完美。

500名志願者早已全部到位,分散在深圳賽道20多公里的沿線補給點位。這羣來自深圳大學、暨南大學深圳校區、廣東深圳職業技術學院的學生,賽前三天每天都做賽道模擬演練,這天凌晨4點30分就全部到崗,“他們起得很早,都很興奮。”馬拉松組委會志願者管理人員許幕楠說。

讀秒通關 一跑到底

6點40分,天已亮。期待已久的時刻即將到來。位於深圳灣體育中心的起跑線前,在醒獅隊、啦啦隊的熱舞和全運會吉祥物的陪伴中,現場氣氛熱烈。大家的目光不時看向起跑區的電子計時器,心裏開始倒數。

7點整,發令槍響。賽事起終點均設在深圳灣體育中心,選手經過深圳灣口岸進入香港,沿香港深圳灣公路大橋和港西公路向南跑至折返點,然後按相同路線折返。賽道跨越深圳南山區和香港元朗區,其中深圳段20.345公里,香港段21.85公里。率先出發的男子組選手們奔湧向前,向深圳灣大橋跑去。深圳灣口岸關口,所有工作人員進入狀態。口岸一側的香港賽段開始,先導車隊發動引擎,隨時準備出發。從5點開始就已反覆演練的“打氣組”,在崔正興的帶領下,用粵語大聲再來幾遍,“運動員,加油!”媒體記者們將鏡頭一致聚焦在不遠處的通關口。

7分鐘後,“來了!來了!”歡呼聲中,第一集團選手出現在香港賽段觀賽者的視野裏。沒有絲毫的停頓,選手們通過11號閘口,如離弦之箭“絲滑”過關,踏上了香港賽段。很多人沒看到的是,深港兩地引導車完成精準“接力”:深圳警車駛至深港交界處便默契轉入岔道,香港警車旋即接棒引領。工作人員在口岸通道間穿梭指揮,確保轉播車、計時車、保障車與選手保持精準距離。這種無縫銜接的協作,源自深港聯合指揮體系的數月磨合。

看着眼前這一幕,75歲的義工林植竹揮舞着旗幟,加油聲不輸年輕人。心中百感交集的他,對於“一線連雙城”有着歷史與當下的雙重體驗。“以前通關很麻煩,上世紀80年代剛通關那會兒,過年通關要四五個小時。”這位出生在香港、幼時在上海生活了十幾年的老人感慨,現在過關也就幾分鐘。“現在從香港到深圳十分便捷,我經常是一早去,會會老友,下午就回來了。”就在幾天前,他還剛體驗過“讀秒通關”,刷臉即過,“不像以前還要掏證件、掃描指紋。”

“科技的進步讓跨境賽事從不敢想象變成現實。政府做了很多事,讓我們有了更好、更便利的生活。希望以後能把開放搞得更大、更好。”林植竹在不同媒體的鏡頭前,一遍遍認真地表達。

他的心聲也是許多人的共同感受。香港賽區統籌辦公室主任楊德強回憶,上世紀90年代深港跨境馬拉松還需人工覈驗證件,如今依託人臉識別和GPS定位技術,選手佩戴手環即可暢通無阻。這種創新模式,爲大型跨境賽事樹立了新標杆。

“兩座城市的活力在這場馬拉松跨境比賽中交織,這種良性互動帶來的協同效應,必將推動賽事越辦越好。”香港選手林穎璋表示。同樣來自香港的選手司徒兆殷回憶起小時候和父母到深圳時過關排長隊的經歷,“現在刷一下臉就能通過,更沒想到有一天能在深圳和香港間跑個往返,”她說,“希望這樣的馬拉松能一直辦下去。”

8點30分,最後一名完成香港賽段的男子選手,經深圳灣口岸返回深圳賽段。9點12分,何傑衝過終點,難掩激動,放聲大哭。“誰說寧夏生長不出來玫瑰?我就是!”他的收穫,不止於在全運會歷史首個跨境馬拉松賽上,爲家鄉摘得這枚等了38年的金牌。“這是終生難忘的經歷,”擁有豐富國際賽事經驗的他感慨,“奔跑在深圳大灣大橋上,讓我由衷感嘆我們國家的基礎設施建設真的太強大了!”

8點55分,第一名女子選手結束香港賽段,通關返回深圳。19分鐘後,女子組最後一名選手通關返回深圳。最終,張德順以2小時30分20秒的成績率先衝線。

比賽結束,口岸裏,賽道內外的人潮漸漸褪去。

10點過後,賽道周邊路段逐步解封。深圳灣口岸裏,工作人員迅速轉換角色:排查滯留人員、恢復通關設施、疏導等候旅客……短短一小時內,沸騰的賽場必須迴歸井然有序的口岸。

11點,口岸重新開放。往來旅客、車輛,如潮水般湧來,又奔向深圳、香港的城市深處,或是更遠。

屬於大灣區新的一天、新的篇章,纔剛剛開始。這場跨越兩地的奔跑,不僅誕生了新的冠軍,更印證着深港協作的無限可能。當腳步聲遠去,賽道恢復車水馬龍,屬於大灣區的新篇章正隨晨光徐徐展開。

文字作者:陳敏 李東燁 倪敏哲

圖片來源:中國體育圖片、新華社