羊城晚報記者 黎存根 通訊員 任海虹 實習生 陳泓熹 劉思琪

“加油……起!”吶喊聲過後數秒,重擊地板的“哐當”巨響隨之而來。

每天下午3時過後,這樣充滿力量的吶喊聲、重擊聲,就會在廣東省東莞市石龍鎮青少年業餘體育運動學校(以下簡稱“石龍體校”)舉重訓練基地裏響起。

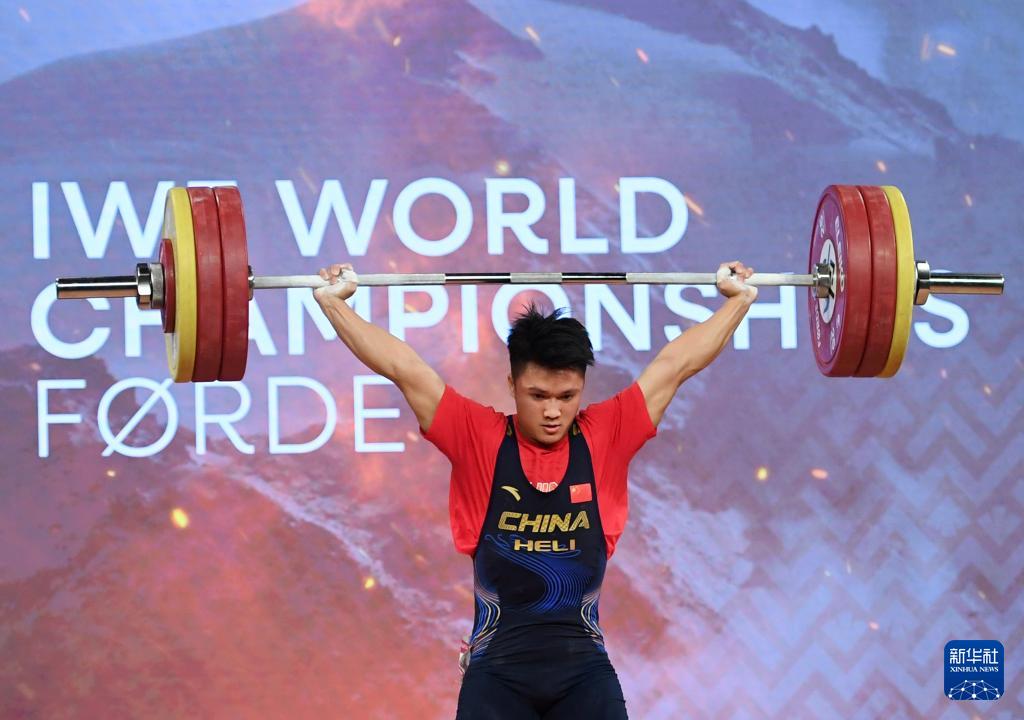

2025年,第十五屆全國運動會和全國殘特奧會舉重項目比賽場館設在東莞市石龍體育中心(石龍中學體育館)。11月至12月,來自全國的舉重精英將齊集於此,見證中國最著名的“舉重之鄉”石龍又一個高光時刻。

1956年6月7日,東莞石龍籍運動員陳鏡開在中國與蘇聯的舉重友誼賽中,挺舉133公斤成功,成爲中國歷史上首位打破世界紀錄的運動員。從那時起,石龍這個嶺南小鎮就與舉重運動深深結緣。

一 陳鏡開:新中國體育“零的突破”

1956年6月7日,上海盧灣區體育館的數千觀衆目睹了中國體育這一歷史性時刻。

在中蘇舉重友誼賽最輕量級別挺舉比賽中,來自廣東東莞石龍的陳鏡開代表中國人民解放軍隊出戰。他身後的三個牌上分別寫着“120公斤”“130公斤”“132.5公斤”,對應着當時的中國在這一級別的國家紀錄、蘇聯紀錄以及世界紀錄。第一次試舉,陳鏡開成功舉起125公斤;第二次試舉,他要了133公斤,直接挑戰美國運動員溫奇保持的132.5公斤世界紀錄,但未能成功——直到今天,大家在新聞紀錄片中依然能感受到當時現場的氣氛——第三次試舉時,陳鏡開凝神、下蹲、吸氣、提鈴,以嫺熟的下蹲式提鈴技術,將133公斤重的槓鈴高高舉過頭頂……他成功了!裁判的三盞白燈同時亮起,現場頓時歡聲雷動。

這一舉,實現了中國世界紀錄“零的突破”;這一舉,也點燃了東莞石龍持續傳承的舉重熱。

當時,對於中國舉重異軍突起的成就,傲慢的西方人是不願承認的。陳鏡開沒有爭辯,而是繼續用實力回應。

1957年8月,在莫斯科舉行的第六屆世界青年聯歡節上,陳鏡開儘管傷病在身,仍以140公斤的成績再次打破世界紀錄,奪得冠軍。

1964年5月18日的上海全國舉重比賽中,陳鏡開以次輕量級挺舉151.5公斤的重量,第十次打破世界紀錄,創造了個人生涯的新高峯。“他是第一個把我國競技體育推上世界水平的人。”國家體委原主任李夢華如此評價。

二 “海珠橋墩”:從健身所學員到“舉重國手”

東莞石龍鎮老城區的劉屋巷11號,是一座前店後居傳統騎樓建築。1935年,陳鏡開出生在這戶經營糧油貿易的小商人家庭,在五兄弟中排行第三。

身材矮墩、四肢粗壯勻稱的陳鏡開生性好動,課餘時,他常和小夥伴們在沙灘上練俯臥撐、仰臥起坐,練出一身好肌肉,因而逐漸鍾情於舉重。陳鏡開甚至不顧父親反對,將家中牀板改造成簡易舉重凳,惹得父親責罰。幸好他有個同樣熱愛體育的大哥陳枝,見狀就提議讓他去省城廣州讀中學,開闊眼界。

少年陳鏡開來到廣州求學。學習之餘,他依然醉心於體育鍛煉。1949年前後,他打聽到在五仙觀旁有一家“譚氏健身所”,老闆譚文彪是歸國華僑。他便利用課餘時間,到健身所打雜,有時間就自己練舉石擔子。譚文彪由此成爲他的啓蒙老師。

1954年,中南軍區體工隊舉重教練李啓龍物色舉重運動員,來到老朋友譚文彪的健身所裏尋訪。譚文彪推薦了徒弟陳鏡開。當時19歲的陳鏡開身高僅1.49米,兩條“方形大腿”奇粗,全身肌肉發達,體格健壯,師友們笑稱他是珠江上的“海珠橋墩”。1955年3月,陳鏡開參加全國舉重測試,取得56公斤級第三名,隨後入選了第一屆國家舉重隊。

陳鏡開曾在回憶錄中說到,20世紀50年代,國內訓練條件很差,缺乏正規的教練指導,不僅運動損傷常有發生,成績也停滯不前。1955年底,他和其餘若干中國舉重運動員被派往代表當時世界舉重最高水平的蘇聯學習。“不怕流汗,不怕流血”成爲所有隊員的一句口頭禪,他們一頭扎進常人無法承受的超負荷訓練。累計下來,陳鏡開每天都要扛起1萬公斤的重量!4個多月的留蘇生活結束時,陳鏡開的挺舉成績已經從原來的95公斤,提高到115公斤到120公斤!而當時全世界最輕量級運動員中能舉起110公斤的,還不到5個人。

三 “陳氏三傑”:15次打破世界紀錄

當陳鏡開1956年在上海創造第一個世界紀錄時,他的四弟陳滿林還在廣州念中學。受到兄長鼓舞,陳滿林的志向也是當一名舉重運動員,業餘時間他就在譚文彪侄子開的“新青年健身院”鍛鍊。1958年廣東省舉重隊組建,他被選入省隊,第二年也進入國家隊。隨後,破紀錄的接力棒傳到了陳滿林的手中——從1965年2月到1966年11月,他三次打破56公斤級和60公斤級的挺舉世界紀錄。

20世紀70年代,當陳滿林退役,陳家第二代運動員陳偉強走上前臺。陳偉強,是陳鏡開、陳滿林的二哥陳耀宗的兒子,他的體型跟兩位叔叔一模一樣,大腿呈四方形狀,股四頭肌特別發達,也是不折不扣的“海珠橋墩”。

在廣東省體育局出品的《南粵冠軍影像資料庫》訪談中,陳偉強曾回憶自己兒時經常看兩位叔叔的比賽照片,聽大人們講起他們破紀錄的光輝事蹟,他繼承了代表家族與國家雙重榮耀的志向——當舉重運動員,爲國爭光。1974年10月,陳偉強進入廣東省舉重隊。作爲家族長輩,陳鏡開時常來到舉重館,指導他訓練。陳偉強回憶起那段時光:“叔叔對我說,既然要練,就要練出個名堂!”

1979年6月7日,陳偉強以151.5公斤的成績,在上海盧灣體育館第一次打破挺舉世界紀錄,這天正好是他21歲的生日。更巧的是,陳鏡開首次打破世界紀錄就是在23年前的同一天,而且是同一片場地、同一個比賽級別——叔侄上演了一段跨時空打破世界紀錄的佳話。在同年底的舉重世錦賽上,陳偉強再破紀錄,將舉起的重量提高到了153公斤。

1984年,陳偉強參加在美國洛杉磯舉行的第23屆奧運會,獲得了60公斤級舉重項目金牌,實現了叔叔陳鏡開、陳滿林都未能達成的夢想。

據統計,陳鏡開、陳滿林、陳偉強叔侄三人共15次打破世界紀錄,因此被稱爲中國舉重界的“陳氏三傑”。

1987年5月11日,時任國際奧委會主席薩馬蘭奇向陳鏡開頒發“奧林匹克銀質勳章”,表彰他爲推動奧林匹克運動作出的突出成就,這是中國運動員第一次獲此殊榮。

四 尚武崇力:石龍小鎮造就“舉重之鄉”

明末清初,石龍已是東江運輸的交通樞紐、咽喉之地,不少人以碼頭搬運爲生。清朝末年,隨着廣九鐵路的開通,石龍商業發達,成爲廣東四大名鎮之一。茶餘飯後,搬運工常常進行舉石擔、石鎖等訓練,來增強自身的肌肉力量。此外,還有人在勞動間隙“坳鋤頭”“坳條凳”來練手勁。2005年出版的《東莞歷史文化名城》記載,石龍當地人有尚武崇力的文化傳統,歷史上就有過舉石擔起家的武舉人、武進士。深厚的歷史文化積澱,爲現代舉重運動在這裏的發展奠定了堅實基礎。

國際競技舉重運動(指槓鈴舉重運動)19世紀在歐洲興起,到20世紀20年代中期,開始在中國上海、廣州等城市開展。石龍當時與廣州的商貿聯繫緊密,現代舉重運動很快得以傳入。當地資料顯示,1954年石龍鎮工會曾正式購置一些舉重器材,逐漸在工人中開展舉重鍛鍊。

當屢破世界紀錄的陳鏡開載譽還鄉,在莞城、石龍等地開展舉重彙報表演,每一場都有上萬人爭相觀看,他們像火種一樣點燃了石龍人的舉重熱情。如今很多老人依然記得當年舉重愛好者自發組成“石龍舉重班”,在廣場等地練習舉重的奮發景象。

石龍鎮政府因勢利導,確定舉重爲重點體育項目,1957年成立了業餘舉重隊,由陳鏡開的大哥陳枝擔任教練,訓練器材中甚至還有陳鏡開當年用過的紅石擔。1961年,石龍建立業餘體校,時常邀請陳鏡開、陳滿林等國手來石龍作示範表演,進行技術指導和講座,舉重運動在當地的影響力不斷擴大。

1973年,石龍鎮青少年業餘體育學校正式成立,成爲石龍舉重的訓練基地。他們的選材機制堪稱超前,20世紀70年代末80年代初,石龍體校的教練已經深入到各個中小學校舉辦比賽選拔苗子。爲中國贏得首枚舉重奧運金牌的曾國強也是石龍人,他是因1976年在小學舉重比賽中力壓羣雄,被石龍體校的舉重教練盧培軍看中,纔開啓系統訓練的。這種基層選拔機制確保源源不斷地從民間發現人才。到了改革開放初期,石龍又利用經濟發達、人員流動頻繁的特點,從全國各地吸引優秀苗子。

1984年的洛杉磯奧運會上,中國舉重隊5名隊員中,有3名是東莞石龍人——曾國強、陳偉強、賴潤明,他們爲中國代表團拿下兩金一銀的優異成績,讓世界看見了廣東的舉重力量。那一年,石龍鎮被廣東省人民政府授予“舉重之鄉”的稱號,全國聞名。“洛杉磯奧運會是廣東舉重成績有史以來最輝煌的一年。”石龍體校黨支部書記、國際一級舉重裁判員陳蘇媚介紹,到了1987年廣州舉辦的全運會,廣東舉重隊有一半是石龍籍運動員。

據統計,石龍至今先後走出了1000多名舉重健將。他們中計有19人次打破舉重世界紀錄,8人次打破世界舉重青年紀錄,奪得世界大賽金牌22枚,獲世界冠軍稱號29人次。這座面積不到14平方公里的小鎮,是名副其實的中國“舉重之鄉”。

五 後繼有人:亮相十五運“主場中的主場”

時值初秋,在石龍體校舉重訓練館內,槓鈴有規律地落地發出低沉聲響,空氣中瀰漫着防滑粉的氣味。記者看到數十名年輕的舉重運動員正在這裏接受系統訓練:拉伸、蹲舉和挺舉……一組組重複的訓練動作,填滿了他們的日常。

作爲全國舉重高水平後備人才基地,石龍體校多年來爲國家培養了一大批舉重人才。近年來,陳幼娟、鄧世偉、何堯延、吳海豐、彭翠婷、曾田甜等石龍舉重健兒,就在國際和國內舉重賽場上披金戴銀。

陳蘇媚就是石龍體校培養的第一屆女子舉重學員,如今也身兼教練職責。作爲這所著名體校的掌舵者,她對記者坦言:“練舉重真是苦活,成才週期可能長達10年。每天重複幾個動作,特別枯燥,需要極大的毅力才能堅持下來。”

體校目前還要面對這樣的局面:舉重運動已不復當年盛況,社會對舉重項目的關注度也沒有從前那般高漲。陳蘇媚介紹,爲消除家長對舉重存在“影響身體”“忽視文化”的誤解,他們特別積極向大衆進行科普,說明科學、合理的舉重訓練其實大大有助於青少年的生長髮育。石龍體校裏,教練會爲每名學員制訂不同的訓練計劃和節奏,也提供文化課程,爲他們的未來發展提供更多可能性。她說:“讓每個孩子成纔是我們最大的目標。”

今年19歲的李梓,2015年就進入石龍體校訓練,是如今校內最具潛力的男學員之一,2023年在廣東省第十六屆運動會上,曾獲得競技體育組舉重男子乙組81公斤以上級比賽冠軍。每天翻腕、高拉不下二十次啞鈴的李梓,也重視科學訓練、文化素養的重要性,“我的目標可不是頭腦簡單、四肢發達。”他身上有一股年輕運動員少有的成熟與自信:“在石龍,誰不知道陳鏡開?誰不知道曾國強、陳偉強?他們都是我們的好榜樣,有壓力纔有動力,要勇攀高峯獲得好成績,不能給家鄉丟臉!”

東莞作爲十五運會承辦城市之一,即將舉辦十五運會競體項目中的舉重比賽,石龍體育中心(石龍中學體育館)正是比賽場館。屆時,將有多名石龍體校培養的舉重健兒,代表廣東省,亮相這“主場中的主場”,真正在家鄉父老、前輩英傑的關注下,爲擦亮“舉重之鄉”金字招牌而戰,力爭再創佳績。

訪談

經濟+科技,延續奪冠之路

黃明強(資深舉重裁判、廣州體育學院體育教育學院原副院長)

羊城晚報:自1956年起,廣東舉重就以體育人才輩出名揚海內外,其中有着怎樣的背景?

黃明強:1956年,陳鏡開作爲新中國第一個打破世界紀錄的運動員,讓歐美看到中國運動員也能練就厚實的背部肌肉,擁有驚人的爆發力量,成功打破了國際歧視。這對石龍小鎮,乃至東莞、廣東,甚至全國都是很大的鼓舞,極大促進了舉重事業在中國的發展。

廣州是很多現代體育運動進入中國最早的城市之一,這和這座城市歷史上就處於對外經濟文化交流的前沿、具有開放包容的文化基因有關。廣東發展舉重運動本就領先全國,華僑譚文彪當年創辦的譚氏健身所,對這個運動項目的啓蒙獨具意義。

要發展體育,離不開經濟的支持,發展舉重同樣如此。東莞石龍作爲近代廣東四大名鎮,良好的經濟爲體育事業發展提供了堅實基礎,加上當時相對寬鬆的戶籍政策,吸引了周邊地區衆多人才。加上廣東人有喫苦耐勞的精神,這種先天條件與後天科學訓練相結合,造就了獨特的人才培育土壤,在舉重項目上很有優勢。

羊城晚報:行外人很好奇,在那個技術並不發達的年代,以陳鏡開爲代表的中國舉重運動員爲什麼能不斷超越人類極限打破世界紀錄?

黃明強:國家對運動員們寄予厚望,希望用他們的成績告訴世界:中國人並不比西方人差。這可以說是中國舉重運動員精神力量的源泉。正如陳鏡開的那句名言,“我是用6億人民的力量舉起來的!”這種愛國之志激勵他成功擊破了國際歧視。

當然,運動員的破紀錄之路,離不開技術革新,舉重運動的發展同樣如此。在舉重技術的演進過程中,蘇聯運動員發明的下蹲式技術取代了傳統的箭步式,就是一個革命性的變化。中國舉重運動員通過交流,也較早學習到了這一新技術,幫助他們提升成績;另一個重要變革是訓練方法的科學化,從單純追求重量到注重背部肌羣訓練,從盲目苦練到科學調配運動負荷,後來還考慮心理輔導、降體重管理等綜合因素……因此廣東舉重始終走在全國前列。

延伸

世界首個舉重主題博物館就在石龍

2024年10月16日,由國家體育總局、中國舉重協會以及東莞市人民政府三方共建的世界首個以舉重爲主題的博物館,在東莞石龍鎮正式開館。博物館正門大堂中央,耀眼的金色“133KG”槓鈴,正是來自陳鏡開當年首次打破的世界紀錄。

該博物館總建築面積約6500平方米,館藏產品達6270件套,包括160多套冠軍手印。這些藏品中有許多珍貴的歷史實物,包括陳鏡開當年用奶奶的牀板自制的臥推凳、他去廣州求學時大哥相送的藤籃,以及他訓練用過的器械、衆多冠軍的獎牌和比賽服等。

博物館採用“館中館”結構,設計團隊巧妙地將現代建築與20世紀六七十年代的石龍體校舊址融爲一體。

館內不僅展示歷史,也注重互動體驗。館內設置了科學選材測試區,通過心理測試、體重測試、坐高指數測試、縱跳摸高、柔韌度及反應力平衡力等一系列測試,評估參觀者是否適合練舉重。

國際舉重聯合會主席穆哈邁德·扎路評價,這所舉重博物館作爲中國舉重歷史資料的“保管箱”“大本營”,展現了舉重運動的無限魅力和永恆價值。