身在“小站”,心向大海

■解放軍報記者 彭冰潔

日落時分,夕陽鋪滿海面,也映紅了黃海之濱的一棟小樓。這裏,是北部戰區海軍某基地消磁站。

一級上士扈希新總是習慣晚飯後繞着營區小院走兩圈。院子不大,幾十步就能走到頭,一棟小樓和一處倉庫就是官兵們工作生活的場所。

日升月落,冬去春來。同樣的景色,扈希新已經看了16年,卻一點不覺得膩。“這裏比自己家還熟悉。”扈希新深情地說,“一草一木、一磚一瓦,都替我記着這些年的人和事呢!”

扈希新最愛的,是小樓西北角的那兩株海棠樹。扈希新剛來消磁站報到時,周圍只有荒坡、雜草。後來,他從家鄉帶來兩株樹苗栽在了消磁站的小樓前。從此,這兩棵樹和扈希新一起守護着腳下的土地和眼前的大海。

“消磁工作聽起來很‘神祕’,實際上挺枯燥,接船、打點、繞纜、消磁……日復一日,年復一年。”和消磁站大多數官兵一樣,剛剛穿上海軍軍裝時,扈希新也想登上戰艦、馳騁大洋。來到這裏後,巨大的落差讓他一度感到迷惘。隨着時間的推移,扈希新慢慢找到了自己的位置,就像那兩株海棠樹一樣把根紮了下去。

樹苗一天天長大,扈希新也從曾經的“毛頭小子”變成了大家又敬又怕的“扈班長”。如今,作爲消磁站老兵,這裏的每個人他都手把手地幫帶過。

平日裏和藹可親的扈希新,在工作中格外嚴厲,一丁點錯誤和疏忽都逃不過他的眼睛。“每一次消磁,都事關戰艦航行的安全,千萬馬虎不得!”他總是一遍又一遍地在新兵們耳邊嘮叨。

花開花落,兩株海棠樹送走了一茬茬官兵,皺紋也慢慢爬上扈希新的眼角。

戰風斗浪、馳騁大洋,是人們印象中的海軍。但軍旅生涯的絕大部分日子,這羣消磁兵沒有走出過黃海之濱的這個小山溝……

我問扈希新:“什麼時刻感覺最幸福?”

扈希新笑了:“每次放心地目送戰艦出航,會感到幸福。”

吹過碼頭凌晨的海風,見過軍港夜晚的潮汐,消磁兵的崗位沒有馳騁大洋的豪邁,只有甘之如飴的平凡堅守。

詩人在詩裏寫道:“從明天起,做一個幸福的人……面朝大海,春暖花開。”在這座小小的消磁站裏,每一位平凡的官兵,都有一顆嚮往大海的心。

海軍消磁兵的“奮鬥磁場”

■李廣軍 解放軍報記者 彭冰潔 特約通訊員 封志斌

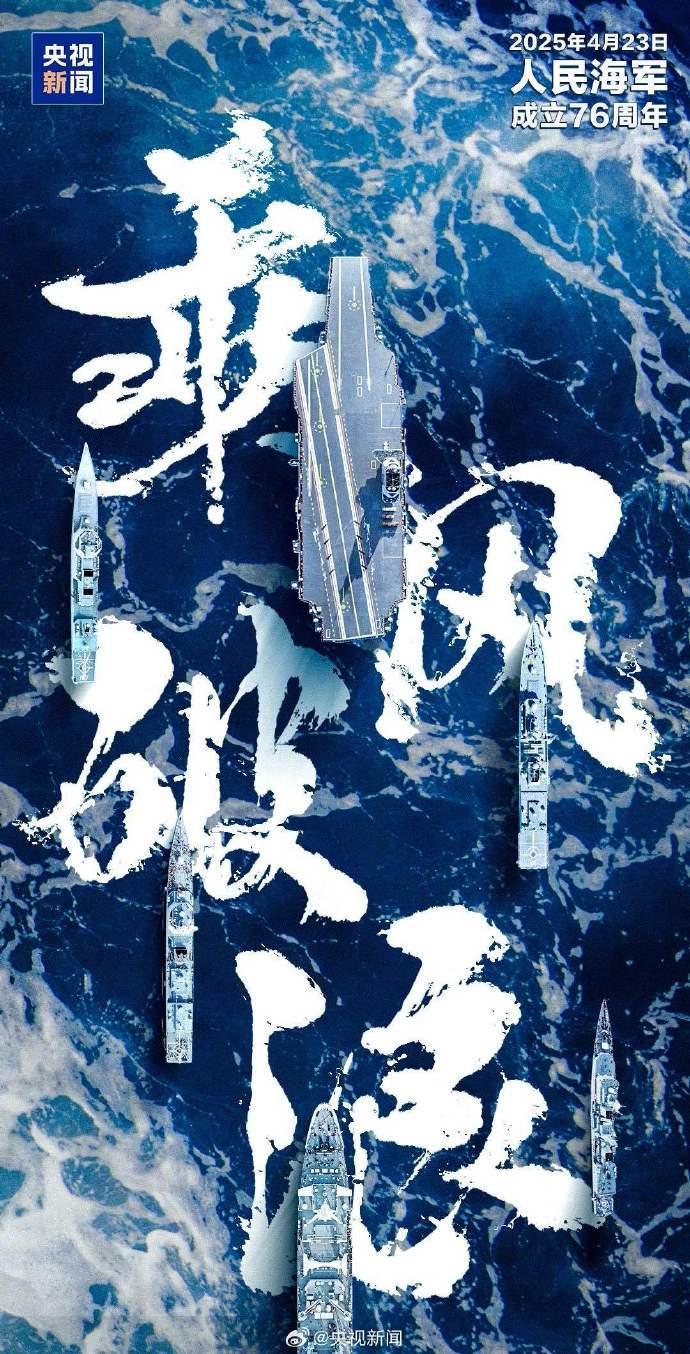

戰艦破浪遠行。王光傑攝

北部戰區海軍某基地消磁站機房內,設備開機的“嘀嗒”聲打破了清晨的寧靜,二級上士顏克新像往常一樣開始了新的一天。

方寸熒屏,雜亂的磁性數據上下跳動,顏克新的眼神格外專注。在他有條不紊地操作下,一連串數據沿着電纜從不遠處停靠的戰艦上彙集而來,通過後臺系統換算和彙總,無形的磁場被瞬間定格。

屏幕上看似毫無規律的曲線,在顏克新眼中,卻是爲艦艇測定磁性狀態的“心電圖”。他輕點鼠標,電流脈衝逐漸加大,電纜輕微顫動,電磁空間悄然發生變化,一場爲戰艦量身定製的特殊“治療”開始了。

今天,讓我們走近海軍消磁兵,感知他們的“奮鬥磁場”。

北部戰區海軍某基地消磁站戰士開展模擬消磁訓練。 李智勇攝

“銼”掉內心的浮躁,找準人生的“接頭”

消磁是什麼?

這是來到消磁站後,每一名新兵都會提出的一個問題。

“消磁就是給艦艇穿上‘隱身衣’,幫助它們防禦磁性武器的攻擊和磁性探測。”上等兵陶端燻形象地比喻,“新造、修理和達到一定使用期限的艦艇都必須進行消磁,以確保航行安全。”

在地球磁場的長期磁化和機器運轉、海浪拍打等內外力作用下,艦艇會因自身磁性積累而變成一個大磁鐵。爲保護艦艇免受磁性武器威脅,實現“磁隱身”,海軍消磁兵應運而生。

雖然如今介紹起來頭頭是道,但接受並認同自己“消磁兵”的身份,陶端燻經歷了一個很長的過程。

陶端燻從高中時就夢想着當兵入伍。進入復旦大學後,他3次應徵,終於如願加入海軍。沒想到的是,原本想跟隨戰艦馳騁大洋的他,卻成了一名消磁兵。

期待落空的滋味格外難受,然而更大的挑戰來自專業。作爲一名文科生,陶端燻對磁場、磁性等知識學習起來十分困難,而真正的消磁工作,比他的預想還要困難。

第一次執行任務,陶端燻被安排跟着班長陳宇翔去“銼頭”。他以爲自己只需要手拿銼刀跟在班長身後清理電纜接頭,當好“小跟班”就行。當他信心滿滿地上了船,卻屢屢犯錯,導致電纜接頭不能在接纜前及時“銼”好備用,拖慢了工作的整體進度。

回到營區,懊惱不已的陶端燻找到陳宇翔虛心請教。“其實,每名消磁兵都是從當‘銼頭工’開始的。”陳宇翔耐心解釋,“它看似簡單,其實對人的要求很高,不僅要對繞纜的整體方案‘心裏有數’,準確判斷好電纜的長度、方向和出水位置,還得眼觀六路、耳聽八方,和隊友密切配合,才能快速準確地完成任務。”

“消磁看起來就是用幾段電纜把船‘綁’起來通上電,但其中的‘門道’可多了!點位如何定、線纜怎麼繞、接頭怎麼連……”拍拍陶端燻的肩膀,陳宇翔意味深長地說,“戰時狀態,任何一個環節掉鏈子,都可能影響戰艦順利出航。”

這段經歷,“銼”掉了陶端燻內心的浮躁。從學習艦艇“定點”到研究電纜走勢,只要有時間,他就會跟在班長骨幹身後虛心請教。線路佈設密集,就一根一根捋;原理複雜難懂,就一點一點鑽。

剛開始接觸消磁工作時,陶端燻感覺這是一個技術工作。如今,他覺得消磁工作不僅需要過硬的技術,還需要靈活的思維。在消磁兵之間,流傳着這樣一句話:要像服裝設計師一樣思考和創作,爲戰艦設計一套合理的消磁方案。“設計方案要與艦艇的型號、噸位的大小相匹配,不能照貓畫虎、按部就班,只有量身定製、靈活調整消磁線圈參數,才能將磁場消除到目標區間。”陶端燻說。

陶端燻的抽屜裏,整齊擺放着一摞各型艦艇消磁方案設計圖,這些是老兵們傳給他的“寶貝”。圖紙上密密麻麻的紅色標記,是他們研究標註的各個關鍵位置和重要信息。擔心圖紙磨損,陶端燻給每一張都纏上了透明膠帶。每一名老班長,都有着自己的方案。不同的圖紙,體現着不同人的性格特點。陶端燻在不斷臨摹老班長的圖紙中積攢着經驗,探索着屬於自己的那份方案。

打點、布纜、繞纜……短短一年,陶端燻已經能夠較好完成工作。他參與完成的數十次消磁任務,讓他磨鍊出超出同齡人的沉穩冷靜。不過,陶端燻還有一個期待——他希望做出一份屬於自己的完美圖紙。

“一筆一畫,都關係艦艇安全;一舉一動,都爲了勝戰服務。”他在日記中寫道,“放平心態、練強本領、追求卓越,我找準了人生的‘接頭’——沿着前輩們的足跡,成爲一名優秀的消磁兵。”

這支隊伍中,每個人都有一張“圖紙”。這張圖紙,記錄着消磁兵對守護艦艇的執着,也記錄着消磁兵對戰位的堅守。

消磁站戰士進行設備操作教學。李智勇攝

磁場連着戰場,消磁就是消隱患

一艘帶磁鐵的小紙船,在地球儀上緩緩移動模擬艦艇航行,隨着移動距離增加,被吸引而來的鋼針越來越多……

在幫助新兵認識消磁兵的職責和使命時,一級上士扈希新習慣從一堂手工課入手。在簡易教具輔助下,即使是從未接觸過相關知識的人,也能直觀瞭解戰艦磁場是如何形成的以及進站消磁的過程和效果。

“消磁事關艦艇隱身性能,直接影響海上執行任務的能力,必須慎之又慎、精而又精。”每次執行任務,扈希新總會一遍遍叮囑大家。

進入消磁站16年來,扈希新累計完成近千次艦艇消磁保障任務,但其中一次最讓他難忘——

“正在亞丁灣索馬里海域執行護航任務的中國海軍護航編隊臨沂艦搭載首批122名中國公民,從也門亞丁港安全撤離……”2015年3月的一天傍晚,扈希新和戰友們在晚飯時間打開電視,聽到這則新聞。

新聞中的舷號引起大家的注意——就在半年前,他們剛剛爲這艘戰艦完成消磁。扈希新動情地說:“我們彷彿跨越了時間和空間,在臨沂艦上和戰友們一起並肩作戰!”

這讓消磁兵們對自己的戰位有了更深刻的認識——海軍艦艇在深海留下的每道航跡,都有消磁兵的汗水和付出,自己的知識儲備越多、專業能力越強、消磁標準越高,艦艇的勝戰能力就越有保障!

“磁場連着戰場,消磁就是消隱患。”掛在嘴邊的這句話,是二級上士王勇強從事消磁工作10餘年來的親身體會,“消磁不僅是個技術活,更需要高度的責任心和使命感。”

由於消磁工作需要配合艦艇年度訓練和大項任務安排,最忙碌的時候,王勇強和戰友們連續兩個月鏖戰,幾乎一直連軸轉,“常常是一艘船接着一艘船幹,喫飯睡覺只能在碼頭上解決。”

一個風雪交加的傍晚,王勇強和戰友按預定計劃對一艘戰艦進行消磁作業。沒想到工作剛剛展開,該艦就臨時接到上級通知,次日要趕赴遠海執行重要任務。

“時間緊,任務重,必須調整消磁計劃。”幾名技術骨幹商討之後達成一致意見。一場沒有硝煙的“戰鬥”猝然打響。磁場測量、數據分析、繞組調整……官兵們迅速進入狀態,工作有條不紊地展開。

關鍵時刻,“攔路虎”突然出現:艦艇的後甲板放置了一個大型臨時設備,導致磁場數據一直無法達標。所有人聚集到甲板上,展開了頭腦風暴。“可以嘗試將設備也繞上電纜,進行線圈加密。”一位老班長的提議,得到了大家的認可。當時已經是凌晨,爲了保障消磁任務的圓滿完成,他們加班加點調整電纜。每個人都疲憊不堪,卻沒有一個人停下休息。

時值冬日,寒風夾着海水抽打在官兵臉上,手套不時與纜繩凍在一起。時間一分一秒過去,分析計算、反覆通測、磁場達標……結束工作,天已經矇矇亮了。

隨着太陽昇起,戰艦如期駛離碼頭,王勇強和戰友們活動着幾乎凍僵的身體,緩緩走回營區。

十年如一日地堅守,讓王勇強的雙手被線纜磨出厚厚的繭,也練就了他的過硬本領。王勇強不僅可以將線纜餘量精準控制,判情準確率也高達99%。

事業磁力經久不衰,熱愛可抵歲月漫長

沒有任務的時候,扈希新喜歡“泡”在實驗室裏,研究裝備參數、學習最新成果……似乎總有忙不完的事。

扈希新是海軍消磁事業發展的親歷者和見證人。“當初來的時候,我們當中很多人都是第一次接觸消磁,沒人教就只能自己看書,白天忙工作,晚上加班學。”一羣“門外漢”多次到科研院所“取經”,集體組織科技攻關,一邊學習一邊實踐,就這樣一點點積累起艦艇消磁的理論數據和寶貴經驗。

這些年,新型戰艦密集下水,裝備更新換代創造的“海軍速度”,成爲人民軍隊闊步邁向世界一流的生動縮影。

“每次有新艦到站,大夥都格外激動和興奮!”這也讓扈希新感受到越來越強烈的本領恐慌,“我們必須努力學習、不斷學習,才能不落後於時代發展的浪潮!”

扈希新和戰友們發起了新的衝鋒——消磁設備兩次改進,讓消磁作業時間和人力投入減少一半以上;主動革新線圈繞纜方式,消磁保障任務數量和質效大幅提升……

和扈希新一樣,三級軍士長張偉也是官兵們眼中的“學習達人”,在碼頭上、學習室、實驗室,總能看到他凝神沉思的身影。

幾年前,張偉領命參與某艦艇消磁保障任務,突遇設備“罷工”。這類故障鮮少發生,他們趕緊聯繫設備廠家給予指導。

“不等不靠,主動作爲纔有出路!”雖然最終解決了問題,沒有耽誤艦艇出航,但這件事讓張偉感到後怕,“如果在戰時,因爲設備故障貽誤戰機,後果不堪設想!”

針對能力短板,張偉和戰友們研發新設備,開創新方法,立足自身研究解決工作中的常見問題……

入伍20多年,張偉一直保持着記工作日記的習慣,10多本厚厚的筆記本,既有在工作中的覆盤總結、研究思考,也有科研上的思路靈感、矛盾問題,凝結着他的青春與心血。他牽頭編纂的6本專業書籍,成爲消磁工作的技術指導和操作規範,得到官兵們一致好評。

裝備護理、儀器檢修、文章撰寫、體系總結、科研創新……在外人看來,張偉總是忙忙碌碌。他自己卻說,“要想屹立在轉型發展的風口浪尖,唯有爭分奪秒地學習、馬不停蹄地研究。”

事業磁力經久不衰,熱愛可抵歲月漫長。和張偉一樣,每名消磁兵都在加速奔跑——

二級上士張建任用業餘時間學習鑽研電氣領域知識,休假回家一個月“閉關”考取高級電工證書,遇到棘手問題再也不用等待廠家上門;不甘於“只當流水線上的‘螺絲釘’”,00後班長曾志南主動學習新理論,考取相關技能證書,成爲消磁站最年輕的技術骨幹;爲了更好解決測磁精確度問題,老班長楊磊峯和幾名戰友組成科研小組,展開理論研究和技術攻關……

無數個日夜裏,這羣平凡的士兵,就這樣與大海相伴、枕濤聲入夢。在日復一日、年復一年的“奮鬥磁場”中,這羣海軍消磁兵,在無形磁波中守護着戰艦,也讀懂了肩負的使命與責任。