原標題:一次跨越亙古的相遇

夏季的內蒙古薩拉烏蘇河谷,空氣溫暖溼潤。河谷兩側植被茂密,而密林深處,鳥兒的叫聲清脆嘹亮。100年前曾在這裏發掘了薩拉烏蘇遺址,因而這裏也是數萬年前“河套人”的家園。內蒙古文物學會常務副會長兼祕書長王大方表示,薩拉烏蘇遺址是重要的歷史遺存,填補了中國舊石器的空白。

賡續傳承 文明探源

薩拉烏蘇遺址位於內蒙古自治區鄂爾多斯烏審旗薩拉烏蘇村,它從默默無聞到被世人熟知,始於一場百年前的科學考察活動。1922—1923年,法國學者桑志華和德日進在中國西北的科學考察中,發現併發掘了薩拉烏蘇遺址,出土了約200件舊石器,發現了一件人類牙齒化石,並命名爲“鄂爾多斯牙齒”。這是在中國第一次較多地發現舊石器,也是在東亞大陸第一次確認的舊石器時代的人類化石,打破了西方學術界“亞洲沒有舊石器時代”的疑斷,在國際學術界引起了轟動。

20世紀40年代,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員裴文中首先使用了“河套人”和“河套文化”兩個專用名詞。“河套人”以那顆“鄂爾多斯牙齒”爲代表,“河套文化”則由水洞溝和薩拉烏蘇兩地發現的舊石器時代石製品爲代表。

1978年以來,更多學者,特別是董光榮、李保生、黃慰文、衛奇等人,對該地區地質、古生物、舊石器和古人類進行了更加深入和綜合性的研究,發現了17件古人類化石、近200件石器和幾十件套古脊椎動物化石。這批極爲重要的考察和研究成果,集中體現在由內蒙古自治區文物局組織撰寫的《薩拉烏蘇河晚第四紀地質與古人類綜合研究》專著中。同時,內蒙古博物院收藏了這批珍貴的古人類和古脊椎動物化石,石器則收藏在中國科學院古脊椎動物與古人類研究所。

在近一個世紀的研究工作中,薩拉烏蘇揭露了豐富的地層,出土了大量的化石及石製品。薩拉烏蘇迄今已發現人類化石、石器化石380多種,哺乳動物化石和鳥類化石種類多達45種,被認定爲我國境內最早發現的舊石器時代遺存,也是我國第一個正式科學發掘的舊石器文化遺址,薩拉烏蘇遺址也因此成爲中國乃至世界考古學領域都具有重大影響力的一處舊石器時代的文化遺存,成爲東北亞研究20萬年以來環境變遷、中緯度地區哺乳動物與人類遷移的經典考古地區。在世界史學及地質學、古環境學、考古學、古人類學研究領域具有不可替代的研究價值和地位。

遠古工匠 技藝精湛

紮實的考古成果,讓薩拉烏蘇從歷史深處走來,並日漸清晰豐盈。中國最早發現的既有大量舊石器,又有大量哺乳動物化石伴生,同時又出土了人類化石的薩拉烏蘇,在中國近代考古學史上佔有突出地位。

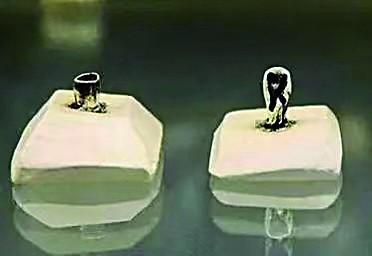

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所,現保存着20世紀80年代以來,從薩拉烏蘇遺址發掘出土的200多件石器。

研究人員利用三維拼接、3D建模、微痕分析等技術手段,發現這些石器絕大部分小於2釐米,修理精細,而修鋌工具有被裝柄使用的痕跡。“鋌”即石器上連接柄的部位,方便將其捆綁於柄上。這一發現是當前中國北方地區最早的石器修鋌裝柄使用證據。

“這表明,‘河套人’掌握了十分高超的打製技術,體現了他們對石料的高度開發和充分利用,具有對生態環境和資源條件的高度認知和開發利用能力。”中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員高星說。

目前,薩拉烏蘇遺址正在申報世界自然與文化“雙遺產”並取得了重要進展。

守護文脈 繼往開來

近年來,鄂爾多斯市和烏審旗加大對遺址的保護開發力度,高起點、高質量規劃建設薩拉烏蘇遺址公園,讓古老的文化遺存活起來。薩拉烏蘇國家考古遺址公園管理局局長高偉國表示:“藉着2023年薩拉烏蘇遺址發現100週年考古論壇的機會,向全世界宣傳薩拉烏蘇遺址,同時高質量開展薩拉烏蘇考古遺址公園建設規劃,加快薩拉烏蘇遺址世界自然與文化雙遺產的申報工作,啓動建設國家5A級景區,努力將薩拉烏蘇遺址打造成爲世界級古人類暨舊石器時代考古研究的重要平臺和科普基地。”

一直以來,鄂爾多斯市重視薩拉烏蘇遺址的研究保護,先後建成了薩拉烏蘇溼地公園和薩拉烏蘇遺址公園。2022年又將兩座公園合併,成立無定河流域綜合治理與發展中心和薩拉烏蘇“河套人”文化研究中心。

“一個個對薩拉烏蘇遺址實施‘保護、開發、利用’的系統工程步步推進。薩拉烏蘇遺址的保護、開發整體性規劃,已經成爲地方政府、中外學者和文保工作者共同推動的大事。”烏審旗委宣傳部部長蘇慶溥表示。(記者 高平 王瀟 通訊員 蘇嬌嬌)